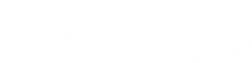

Siapa yang Melumpuhkan Reformasi? ‘Dosa Senyap’ Generasi Muda

Saat ini, cita-cita reformasi seperti sedang dihajar dari segala sisi. Pengesahan UU tanpa akuntabilitas yang layak, pembungkaman kritik melalui kriminalisasi dan intimidasi, hingga ketiadaan oposisi yang tajam di parlemen menjadi berbagai masalah yang kerap saja terulang. Hal tersebut dapat dilacak asalnya dari jalannya Pemilu 2024 yang tidak mencerminkan kematangan demokrasi kita. Saya berargumen bahwa dosa senyap apatisme politik yang menghasilkan situasi saat ini tidak hanya menjadi salah generasi muda Indonesia sendiri, tetapi juga faktor-faktor di sekitarnya yang membentuk pemahaman kita terhadap demokrasi.

Reformasi sebagai produk dari keruntuhan Orde Baru merupakan sebuah kesepakatan bersama mengenai sebuah sistem demokrasi baru antara elite politik masa itu, kelompok oligarki, serta tokoh-tokoh civil society yang dibuat secara perlahan sejak Mei 1998 hingga Pemilu 2004. Buah dari proses yang panjang dan sulit ini menghasilkan berbagai prinsip baru dalam kehidupan bernegara Indonesia, dari demokrasi elektoral, kembalinya militer ke barak, kebebasan pers, hingga institusi baru seperti MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di lain sisi, sistem ekonomi Indonesia sekarang masih bersifat tertutup dan gelombang liberalisasi ekonomi yang “dipaksakan” oleh bantuan IMF pasca-krisis moneter telah berhenti. Kelompok kecil oligarki yang berkekuatan politik kuat kerap mendominasi ekonomi nasional dan menjadi sangat sulit untuk dimasuki pihak investor asing. Hal ini terjadi menahun di tingkat lokal, dan disebabkan pengawasan dari pemerintah pusat masih lemah dan perilaku rent-seeking masih sering terjadi di kalangan pemerintah daerah. Saya berargumen bahwa situasi ini yang menyebabkan politik patron merajalela dan ide-ide demokrasi liberal tidak menjalar sampai ke akar rumput. Edward Aspinall menyediakan bukti terhadap argumen ini dengan tesisnya yaitu kemunculan budaya political fragmentation dalam negara Indonesia modern.

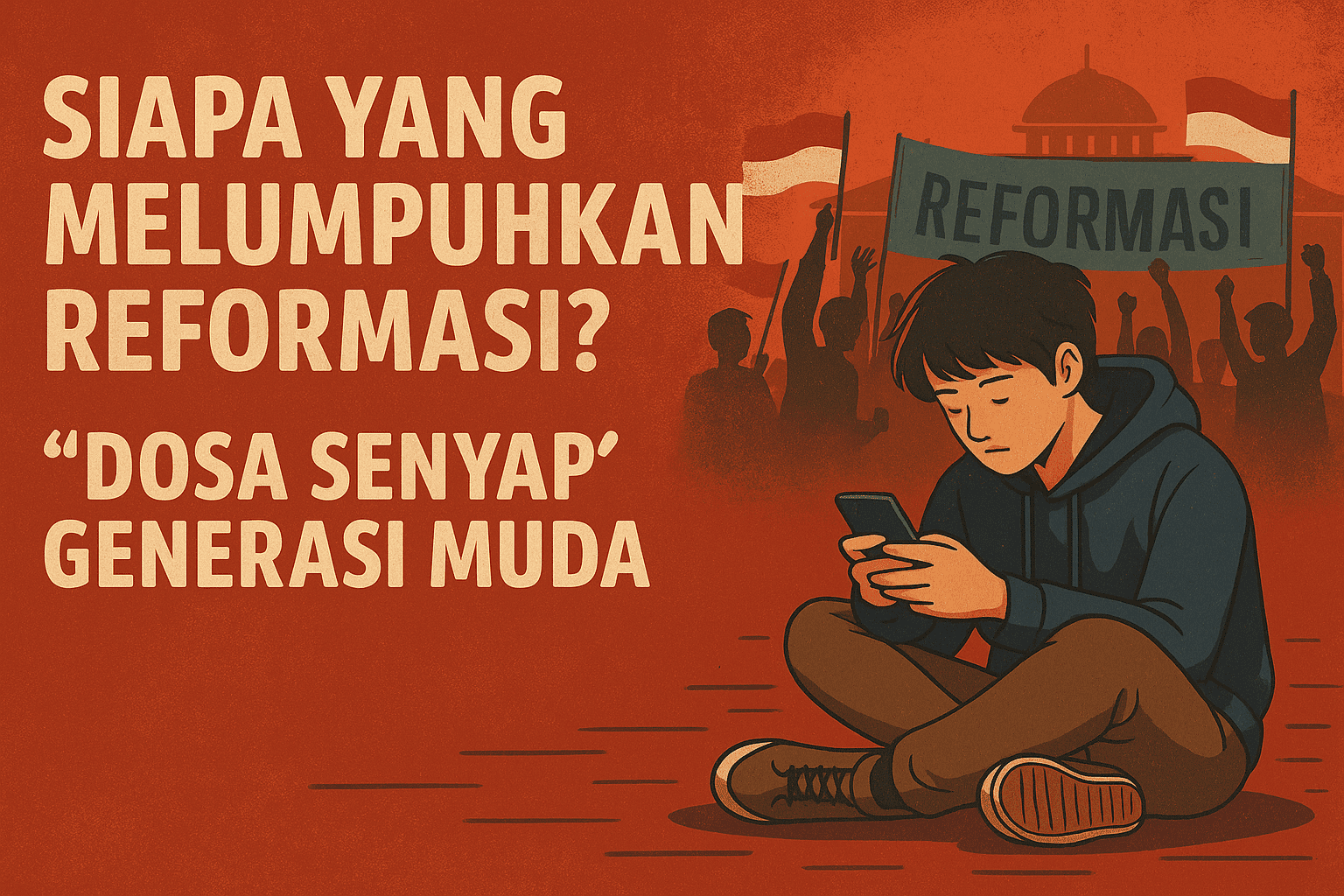

Saya sendiri tumbuh dan besar dalam iklim reformasi tersebut dan mendengar banyak cerita tentang berbagai kebobrokan sistem politik Indonesia sejak kecil. Hampir semua teman-teman dan kenalan seumuran saya sering mengungkapkan kekecewaannya terhadap ekses-ekses negatif dari pola politik patron dan demokrasi elektoral yang kita miliki. Periode remaja saya yang diwarnai retorika divisif dan perpecahan masyarakat yang terjadi karena Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 telah menimbulkan bibit apatisme politik dalam generasi saya sendiri yaitu Generasi Z (kelahiran 1997-2012).

Gambar 1 Definisi Perbedaan Periode Antar Generasi

Sumber: Pew Research Center, 2019

Pada bagian ini, saya akan membahas dua proposisi yang saya tangkap sebagai alasan mengapa proses demokratisasi Indonesia tidak berprogres secara linier sejak 1998. Proposisi pertama dikemukakan oleh John Sidel dalam karyanya Social Origins of Dictatorship and Democracy Revisited: Colonial State and Chinese Immigrant. Sidel menjabarkan bahwa kedatangan demokrasi di negara-negara Asia Tenggara berjalan secara tidak sempurna karena faktor elit bisnis Tionghoa. Hal ini menyebabkan munculnya suatu fenomena baru dalam pemerintah-pemerintah di kawasan ini yaitu bourgeois democracy. Keberadaan kelas borjuis dari warisan kolonial memiliki peranan penting dari jatuhnya Orde Baru dan setelahnya bergerak cepat untuk mengamankan kepentingannya dalam era demokrasi elektoral.

Proposisi kedua diajukan oleh Vedi Hadiz dalam karya seminalnya yaitu Reorganizing political power in Indonesia: A reconsideration of so-called ‘democratic transitions’. Hadiz berargumen bahwa kelompok-kelompok lama warisan Orde Baru mempertahankan pengaruhnya dan ikut membentuk sistem politik Indonesia modern. Pola ini termanifestasikan kepentingan lama dan kekuatan-kekuatan tak demokratis seperti para “raja kecil” dan kroni-kroni politik telah mengorganisasikan kembali basis kekuatan mereka dan mengambil alih proses demokratisasi. Dengan demikian, kelompok-kelompok negatif dapat dengan leluasa memegang pemerintahan yang “predatoris” melalui politik uang dan utilisasi premanisme.

Selanjutnya, saya akan membahas secara spesifik tentang faktor-faktor yang membuat jalannya Pemilu 2024 tidak memenuhi ekspetasi dari sebuah sistem demokrasi yang matang. Saya berargumen bahwa lemahnya pendidikan dan kemelekan politik dalam generasi muda disebabkan oleh mata pelajaran kurikulum sekolah seperti Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) yang gagal memenuhi fungsinya. Sistem politik dan demokrasi diajarkan secara normatif dan dianggap sebagai hal yang given sehingga buah-buah yang kita tuai pasca-reformasi melalui perjuangan melawan rezim Orde Baru tidak diapresiasi dengan sepatutnya di lingkungan sekolah.

Elemen komunitas epistemik juga sudah sering menyorot bahwa moda pendidikan politik sebagian besar dilakukan hanya pada saat menjelang Pemilu serta terlalu berfokus pada proses pemungutan suara dan pencalonan. Prioritas jarang diberikan terhadap edukasi agar masyarakat dapat menuntut keterwakilan politik atau terlibat dalam pembuatan kebijakan dan sosialisasi program pemerintah. Hal ini membuat kultur demokrasi di generasi muda menjadi layu karena kemauannya untuk untuk berdiskusi tentang politik di luar masa Pemilu sangat rendah.

Gerardo Berthin mengangkat istilah “transition fatigue” yang dialami para pemuda di negara-negara yang usia demokrasinya relatif baru. Istilah ini berarti kepercayaan pemuda dalam demokrasi berkurang dibandingkan dengan generasi sebelum mereka yang memiliki pengalaman menantang otoritarianisme. Apatisme pemuda tumbuh di wilayah-wilayah seperti Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur karena ketidakpuasan terhadap kinerja sistem politik demokrasi dalam isu-isu krusial bagi kami yaitu pendidikan, lapangan pekerjaan, dan hal spesifik seperti harga rumah yang melambung tinggi.

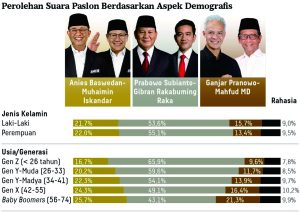

Di Indonesia, apatisme ini berujung pada proses kampanye Pemilu 2024 yang berciri superfisial dan tidak substantif. Data perolehan suara kemudian menunjukkan bahwa proporsi “pemilih muda” yang memilih Prabowo menjadi yang terbesar dibandingkan komposisi proporsi generasi lain.

Gambar 2 Perolehan Suara Paslon Berdasarkan Aspek Demografis

Sumber: Survei Litbang Kompas, 2024

Fenomena lain yang juga turut berkontribusi terhadap situasi ini adalah jatuhnya kredibilitas institusi demokrasi Indonesia pasca-reformasi seperti MK dan KPK. Lemahnya taji kedua institusi ini semakin mengurangi checks-and-balances serta independensi yudisial yang menjadi pilar dari demokrasi. Iklim politik yang buruk tersebut menyuburkan apatisme dalam masyarakat, khususnya generasi muda yang berpendidikan tinggi. Elemen civil society sebagai fifth estate juga dikooptasi pemerintah secara sistematis dari organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama hingga korporasi media. Saat kemunduran demokrasi terjadi, pushback yang diharapkan dari civil society ternyata tidak terjadi, khususnya dari para mahasiswa yang dalam pergolakan sejarah Indonesia telah termitologisasi sebagai penggerak perubahan politik.

Faktor terakhir adalah pelupaan kolektif di kalangan generasi muda. Minarova-Banjac mencetuskan konsep “collective forgetting” yang melihat bahwa memori kolektif dapat didekonstruksi serta diselewengkan makna dan nilainya oleh kelompok dominan di masyarakat. Hal ini terlihat dalam sedikitnya liputan tentang rekam jejak pelanggaran HAM Prabowo di media-media milik konglomerasi yang berpihak pada Prabowo-Gibran. Generasi seumuran saya menjadi sangat tidak familiar dengan sosok Prabowo yang “dulu” tetapi hanya tahu sosok Prabowo yang “sekarang”.

Saya melihat bahwa perlu ada perbaikan struktural secara lebih mendasar agar para generasi muda dapat mengapresiasi berbagai buah perjuangan reformasi. Ejekan dari para pendukung Prabowo-Gibran yang merebak saat hasil Pemilu diumumkan mengingatkan saya pada perkataan Paulo Freire, “Saat pendidikan tidak memerdekakan, maka cita-cita kaum tertindas adalah menjadi kaum penindas.”

Kegagalan sekolah dalam memberikan pendidikan politik dan bernegara mengindikasikan perlunya semacam mata pelajaran khusus demokrasi. Tujuannya adalah agar demokrasi kita tetap substantif melalui perawatan budaya berpolitik dan tidak terpeleset menjadi hanya berbentuk demokrasi prosedural. Gus Dur pernah mencetuskan konsep “demokrasi seolah-olah” untuk menggambarkan Pemilu dan kebebasan berpendapat era Orde Baru yang artifisial karena kedaulatan rakyat masih jauh panggang dari api. Hal ini perlu kita cegah kembali dengan menghentikan pola ‘dosa senyap’ tersebut agar tidak terus terulang.

Daftar Pustaka

Aspinall, Edward. “A NATION in FRAGMENTS: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia.” Critical Asian Studies 45, no. 1 (March 2013): 27–54. https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820.

Berman, Sheri. “Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic.” World Politics 49, no. 3 (April 1997): 401–29.

Berthin, Gerardo. “Why Are Youth Dissatisfied with Democracy?” Freedom House, September 14, 2023. https://freedomhouse.org/article/why-are-youth-dissatisfied-democracy.

Dimock, Michael. “Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins.” Pew Research Center, January 17, 2019. https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/.

Hadiz, Vedi. “Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called ‘Democratic Transitions.’” The Pacific Review 16, no. 4 (December 2003): 591–611. https://doi.org/10.1080/0951274032000132272.

Lindsey, Tim. “Post-Reformasi Indonesia: The Age of Uncertainty.” Indonesia at Melbourne, May 4, 2018. https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/post-reformasi-indonesia-the-age-of-uncertainty/.

Mietzner, Marcus. “Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials.” Democratization 28, no. 1 (July 24, 2020): 1–18. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649.

Minarova-Banjac, Cindy. “Collective Memory and Forgetting: A Theoretical Discussion.” Centre for East-West Cultural & Economic Studies 8 (2018).

Primandari, Fadhilah. “Consolidating Indonesia’s Deteriorating Democracy.” East Asia Forum, June 12, 2021. https://eastasiaforum.org/2021/06/12/consolidating-indonesia-deteriorating-democracy/.

Setiawan, Bambang. “Prabowo-Gibran Unggul Di Semua Gugus Pulau.” Kompas.id, February 14, 2024. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/15/prabowo-gibran-unggul-di-semua-gugus-pulau?open_from=Section_Terpopuler.

Sidel, John T. “Social Origins of Dictatorship and Democracy Revisited: Colonial State and Chinese Immigrant in the Making of Modern Southeast Asia.” Comparative Politics 40, no. 2 (January 1, 2008): 127–47. https://doi.org/10.5129/001041508×12911362382670.

Wardah, Fathiyah. “Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat Dan Pejabat Negara Di Pemilu 2024.” VOA Indonesia, February 8, 2024. https://www.voaindonesia.com/a/koalisi-ngo-temukan-praktik-ketidaknetralan-aparat-dan-pejabat-negara-di-pemilu-2024/7478204.html.