Hantu Baru Bernama Technofeodalisme

Judul: Technofeudalism: What Killed Capitalism

Penulis: Yanis Varoufakis

Penerbit: Melville House

Tebal: 304 halaman

Tahun Terbit: 2024

Yanis Varoufakis bukan hanya ekonom flamboyan asal Yunani, tetapi juga salah satu pemikir paling nyentrik di antara generasi pasca-krisis global. Gagasan-gagasannya kerap melawan arus, menggelitik tatanan berpikir ekonomi neoliberal yang mapan. Sebelum meluncurkan Technofeudalism: What Killed Capitalism, ia telah memantapkan dirinya sebagai penulis dengan visi radikal lewat buku-buku seperti The Global Minotaur (2011), And the Weak Suffer What They Must? (2016), dan Adults in the Room (2017).

Dalam karya-karya itu, Varoufakis menantang dominasi sistem keuangan global, menyibak paradoks Eurozone, dan membongkar watak oligarkis dari demokrasi modern. Tapi Technofeudalism –klimaks dari seluruh kerisauan intelektualnya– melontarkan satu gugatan yang lebih tajam: bahwa kapitalisme bukan lagi raja permainan; ia telah mati, digantikan oleh sistem yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mengikat, yaitu techno-feodalisme.

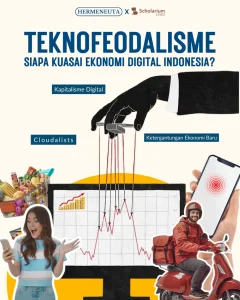

Dalam Technofeudalism, Varoufakis memulai dengan pernyataan yang cukup mengejutkan, kapitalisme sudah mati, dan kita hidup di bawah rezim baru yang jauh lebih senyap namun lebih mencengkeram, technofeodalisme. Bukan karena sistem pasar bebas telah runtuh, tapi karena mekanismenya telah disusupi oleh platform digital yang tidak lagi beroperasi sebagai pasar, melainkan sebagai “kerajaan” dengan tuan tanah baru, para raksasa teknologi.

Jika dulu kapitalisme berputar pada produksi, upah, dan pertukaran barang di pasar, maka kini algoritma-lah yang mengatur distribusi, dan pengguna hanya menjadi petani digital yang menyetor data dan waktu mereka kepada sang penguasa platform. Kita tidak lagi “membeli” di pasar, kita hidup di dalamnya, bahkan diawasi, diarahkan, dan ditata ulang setiap klik-nya. Kapitalisme menciptakan kelas pemilik dan pekerja. Lalu technofeodalisme? Menciptakan lords dan serfs, penguasa infrastruktur digital dan pengguna yang terus mengabdi.

Feodalisme Langit, Bukan Evolusi Kapitalisme?

Apakah buku ini layak terbit hari ini? Jawabannya, lebih dari layak, bahkan mendesak. Di tengah dunia yang dilabeli “serba canggih” dan “terhubung”, justru semakin banyak dari kita yang hidup dalam ketakberdayaan digital. Kita scroll tanpa kendali, menerima iklan tanpa diminta, dan membayar “akses” untuk hidup di dunia maya yang sebenarnya kita tidak punya kuasa atasnya.

Dalam konteks inilah, Varoufakis tampil tidak hanya sebagai ekonom, tapi sebagai juru bicara untuk mereka yang merasa ada yang salah tapi tak tahu dari mana memulainya. Perspektifnya penting karena ia membongkar dengan gamblang bahwa persoalan hari ini bukan cuma tentang krisis ekonomi atau jurang kaya-miskin, tapi tentang struktur kekuasaan baru yang bahkan tidak kita sadari keberadaannya.

Ketika banyak intelektual masih berkutat pada kritik kapitalisme klasik, Varoufakis sudah melompat satu tahap lebih jauh: ia bertanya, “Apakah kita masih hidup di bawah kapitalisme?”, dan berani menjawab, “Tidak. Kita sudah melewatinya dan sistem yang menggantikannya lebih licin, lebih lihai, dan lebih berbahaya.”

Technofeodalisme adalah istilah provokatif yang sengaja diciptakan untuk menggambarkan bahwa kita tidak lagi berada dalam logika kapitalisme klasik, tapi dalam rezim kekuasaan baru yang lebih menyerupai struktur feodalisme. Dalam kapitalisme, pasar adalah arena atau tempat para pelaku ekonomi bersaing demi profit. Namun dalam technofeodalisme, seperti yang dikupas Varoufakis, pasar sudah digantikan oleh platform digital tertutup yang tak hanya memfasilitasi perdagangan, tapi mengontrol akses, perilaku, dan bahkan pilihan manusia.

Ini adalah bentuk mutakhir dari relasi kuasa yang asimetris, di mana para pengguna (alias kita) menjadi subyek pasif yang data dan waktu hidupnya diubah menjadi komoditas tanpa sadar. Varoufakis memandang sistem ini sebagai restorasi feodalisme, di mana para “lord digital”, entah itu Amazon, Google, Meta, atau TikTok, membangun domain mereka sendiri, lengkap dengan “pengabdi digital” yang tunduk tanpa menyadarinya.

Inilah sebabnya Varoufakis menolak istilah seperti “kapitalisme digital”. Karena baginya, istilah itu justru mengaburkan kenyataan bahwa ini bukan versi baru dari kapitalisme, melainkan sistem baru yang menghapus logika kapitalisme itu sendiri. Istilah “technofeodalisme” adalah alarm yang sengaja dibunyikan agar kita berhenti menganggap ini sekadar evolusi, dan mulai sadar bahwa kita sedang hidup di bawah rezim yang sama sekali berbeda.

Kita tak perlu menjadi ekonom atau filsuf untuk merasakan dampak technofeodalisme, cukup buka gawai, scroll media sosial, atau coba keluar dari satu platform digital yang sudah kita gunakan selama bertahun-tahun. Varoufakis mencontohkan bagaimana platform seperti Amazon, Google, atau Meta bukan sekadar pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi telah menjelma menjadi tanah kekuasaan privat digital yang mengatur siapa boleh masuk, apa yang terlihat, dan bagaimana nilai diciptakan.

Ketika seorang penjual kecil masuk ke Amazon, ia tak sedang bersaing dalam pasar bebas, tapi tengah “menyewa ruang” di domain milik Jeff Bezos. Algoritma menentukan siapa yang muncul di atas, siapa yang tenggelam. Demikian pula pengguna media sosial yang dianggap “gratis” itu, mereka sesungguhnya adalah penyewa tanpa kontrak, yang waktu hidup dan perhatiannya diperah untuk dijual ke pengiklan.

Inilah bentuk baru dari ekstraksi nilai, bukan lagi eksploitasi tenaga kerja secara langsung seperti dalam kapitalisme industri, melainkan penyanderaan pengalaman manusia oleh platform digital. Kita tidak sedang berinteraksi dalam pasar terbuka, melainkan sedang “bekerja diam-diam” untuk tuan tanah digital dan itulah mengapa Varoufakis menyebutnya sebagai feodalisme, bukan kapitalisme.

Imaginasi Manusia Disandera Platform

Dampak technofeodalisme bukan hanya sekadar persoalan ekonomi digital, tapi sebuah transformasi kekuasaan yang membahayakan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam kapitalisme klasik, pasar setidaknya mengandung ilusi kesetaraan: semua pemain bisa bersaing, meski tak dalam posisi yang benar-benar adil. Namun dalam sistem feodal digital yang digambarkan Varoufakis, tak ada lagi ruang untuk kompetisi sejati. Platform-platform digital raksasa bukan hanya memonopoli pasar, tetapi juga memonopoli logika berpikir, akses informasi, bahkan emosi kolektif. Mereka menyusun algoritma yang tidak bisa diaudit publik, mengatur alur informasi, dan pada titik tertentu, menentukan arah opini dan keputusan politik masyarakat.

Di sinilah letak kekhawatiran besar Varoufakis, demokrasi tak bisa hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang tak terpilih secara demokratis. Sementara kapitalisme dulu pernah menghasilkan kelas menengah yang memperkuat demokrasi (setidaknya ada harapan ke arah sana), technofeodalisme justru menciptakan kelas penguasa algoritmik yang tak bisa digugat, tak bisa dipilih, dan tak bisa dilawan dengan instrumen politik tradisional. Ini bukan sekadar tentang ekonomi, ini adalah krisis peradaban.

Technofeodalisme bukan sekadar diagnosis atas kondisi ekonomi domestik atau relasi antara individu dan platform digital. Ia adalah medan baru dari politik global, arena kekuasaan yang kini dimainkan di level platform, infrastruktur digital, dan supremasi teknologi. Dalam konteks ini, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bukanlah sekadar soal tarif impor atau dominasi manufaktur, melainkan tentang siapa yang akan menjadi penguasa feodal baru di dunia digital.

Ketika Amerika mencekal Huawei atau melarang TikTok, itu bukan semata-mata karena isu keamanan nasional, melainkan karena ancaman terhadap dominasi digital AS yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Platform bukan lagi alat ekonomi, mereka telah menjadi instrumen geopolitik.

Tiongkok membalas dengan mengembangkan ekosistem digitalnya sendiri, mulai dari Alibaba, Tencent, hingga infrastruktur jaringan 5G dan sistem pembayaran digital yang sepenuhnya mandiri. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan hanya peta dagang global, tetapi juga arsitektur kuasa atas data, algoritma, dan imajinasi umat manusia. Dalam pandangan Varoufakis, technofeodalisme adalah wujud dari sistem global yang terfragmentasi, namun diperebutkan secara brutal oleh dua kekuatan imperium digital yang berbeda sistem dan nilai.

Meskipun menawarkan kerangka yang menggugah, konsep technofeodalisme dari Varoufakis tidak luput dari kritik. Salah satu problem mendasarnya adalah penyederhanaan historis atas istilah feodalisme itu sendiri. Dalam Technofeudalism, Varoufakis seolah menghidupkan kembali relasi tuan dan hamba dalam bentuk baru, tetapi tidak cukup menjelaskan bagaimana sistem produksi nilai, logika eksploitasi, dan perlawanan kelas mengalami transformasi yang radikal dalam konteks digital.

Di sinilah konsep Nexus dari Ramesh Srinivasan, misalnya, menawarkan kontras penting. Alih-alih melihat teknologi sebagai kutukan atau tuan feodal baru, Srinivasan menyoroti bagaimana komunitas lokal dapat menggunakan teknologi untuk memperkuat agensi, solidaritas, dan demokrasi digital.

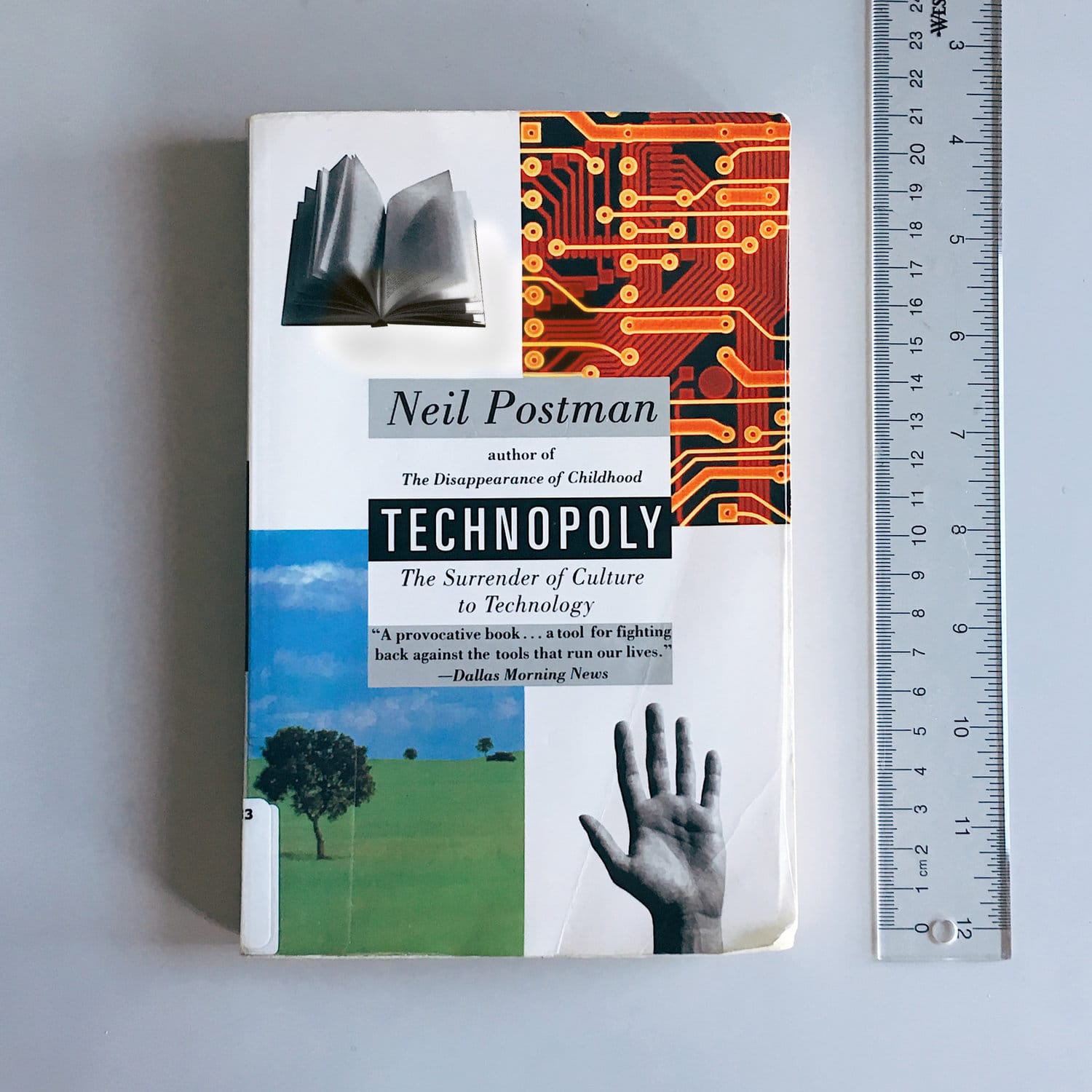

Begitu pula dengan Platform Capitalism karya Nick Srnicek yang lebih berhati-hati menyebut fase ini sebagai mutasi dari kapitalisme –bukan lompatan menuju feodalisme– dengan tetap menempatkan logika akumulasi kapital sebagai pusatnya. Bahkan, buku seperti The Age of Surveillance Capitalism dari Shoshana Zuboff, meskipun menyoroti totalitas kontrol dan ekstraksi data oleh korporasi, masih tetap bekerja dalam kerangka kapitalistik, bukan feodalistik.

Kritik utama terhadap Varoufakis adalah bahwa ia terlalu cepat menutup pintu pada kemungkinan resistensi dalam kerangka kapitalisme digital, dan memilih menggambarkan situasi kita hari ini sebagai struktur kuasa yang tertutup seperti feodalisme. Apakah ini bentuk pesimisme politis, atau provokasi retoris? Itu tergantung pada seberapa jauh pembaca bersedia ikut dalam “drama konsep” yang ia mainkan.

Apa yang menarik dari Technofeudalism bukan hanya provokasi istilahnya, tetapi juga ekosistem konsep yang ia bangun, mulai dari cloud rent, yaitu sewa digital yang dipaksakan kepada siapa saja yang ingin eksis secara daring; cloud capital, sebagai bentuk baru modal yang tidak diproduksi tapi diakses melalui dominasi platform; hingga gig economy, yang oleh Varoufakis dibaca bukan sebagai kebebasan kerja, melainkan penanda lahirnya cloud serfdom, bentuk perhambaan digital berbasis algoritma.

Semuanya tampak seperti lanskap baru, tetapi jika dibongkar secara filosofis, struktur dasar nalar kapitalistik tetap merasuk ke dalam tubuh technofeodalisme. Logika surplus, kepemilikan, dan eksklusi masih dioperasikan oleh kelas pengendali platform, yang meskipun tak lagi sekadar pemilik pabrik, tetap menghisap nilai dari relasi sosial, kerja, dan data.

Dengan kata lain, technofeodalisme bukanlah anti-tesa dari kapitalisme, melainkan metastasis-nya, kapitalisme yang berubah wujud, mengelabui dengan wajah non-kapitalistik, namun masih setia pada asas primitif: akumulasi tanpa batas. Varoufakis menyebutnya feodalisme digital, namun bisa juga dibaca sebagai kapitalisme yang menyaru sebagai feodalisme untuk memperluas hegemoni tanpa harus bertanggung jawab secara ekonomi maupun politik.

Cloudalist Penerus Tahta Capitalist

Istilah paling provokatif dalam buku ini adalah cloudalist, sebuah neologisme yang dipilih Varoufakis untuk menggantikan istilah capitalist. Di sinilah tampak bagaimana Varoufakis ingin menandai pergeseran struktural dalam mode produksi dan relasi kekuasaan ekonomi: dari kapitalis industri yang mengandalkan kontrol atas alat produksi fisik, menuju kelas penguasa baru yang mengendalikan infrastruktur digital berbasis cloud.

Para cloudalist tidak memproduksi nilai secara langsung, melainkan memonopoli akses, algoritma, dan antarmuka. Secara ilmiah, konsep ini relevan karena meresonansi dengan teori-teori post-Marxian tentang rentier capitalism, seperti dalam karya Brett Christophers atau Mariana Mazzucato, di mana akumulasi kekayaan tak lagi berbasis kerja dan produksi, melainkan berbasis rente dan penguasaan platform. Cloudalist adalah tuan baru, tak terlihat, tak tersentuh, namun mendikte setiap perilaku ekonomi dari balik dashboard server dan persetujuan cookie.

Keorisinilan istilah ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa kita tidak lagi hidup dalam dunia di mana “pemilik modal” membangun pabrik dan menyerap kerja, melainkan dunia di mana “pemilik cloud” menciptakan aturan main dan memungut sewa dari setiap klik, unggahan, hingga keputusan membeli. Ini adalah feodalisme digital yang tidak menghapus kapitalisme, tapi melampauinya sambil menyimpannya di dasar fondasi.

Dalam kerangka cloudalism, algoritma bukan sekadar rumus netral atau kecerdasan buatan yang berjalan by design, melainkan instrumen kekuasaan yang diprogram untuk menjaga arus rente bagi para cloudalist. Di mata pengguna biasa, algoritma tampak seperti sesuatu yang “alamiah” mengalir sesuai minat, preferensi, dan perilaku.

Namun perspektif cloudalist membongkar ilusi itu: algoritma adalah tata kuasa tersembunyi yang mengurutkan dunia berdasarkan keuntungan, bukan kebutuhan manusia. Ia menata prioritas pencarian, menyusun etalase digital, bahkan membentuk opini publik, bukan berdasarkan keinginan pengguna, melainkan berdasarkan prediksi profit dan kecocokan pasar. Di sinilah titik gentingnya: pengguna percaya bahwa dunia digital bersifat demokratis dan personal, padahal ia dikurasi secara sistematis oleh segelintir pemilik platform.

Pertanyaannya pun muncul: bisakah pengguna merancang algoritma sendiri? Di tengah dominasi black box teknologi dan keterbatasan akses ke sumber daya komputasi, jawaban ini menjadi politis. Sebab membangun algoritma tandingan berarti menggugat struktur rente dan membayangkan infrastruktur digital yang tak dikendalikan oleh logika sewa, tapi oleh logika publik dan deliberasi. Artinya, melawan cloudalism bukan hanya soal melawan tuan, tetapi menciptakan cloud alternatif yang bebas dari rente.

Dalam lanskap pemikiran abad ke-21, Yanis Varoufakis layak diletakkan dalam daftar pemikir paling provokatif yang mencoba merevisi, bukan menolak, nalar Marxian. Seperti Slavoj Žižek yang kerap membongkar sisi ideologis desire dalam kapitalisme kontemporer, atau David Harvey yang mempertahankan keutamaan teori akumulasi dalam membaca urbanisasi neoliberal, Varoufakis menempuh jalan lain: ia membongkar format produksi nilai di dunia pasca-industri yang dikendalikan oleh platform.

Dalam hal ini, Technofeudalism bukan hanya buku tentang ekonomi politik, tetapi tentang perubahan struktur kekuasaan itu sendiri. Jika Harvey tetap percaya pada logika accumulation by dispossession, dan Žižek menyoroti bagaimana subjek terjebak dalam fantasi kapitalistik, maka Varoufakis mencoba membongkar level infrastruktur: siapa yang punya kunci ke cloud, ke pusat data, ke mesin rekomendasi, ke infrastruktur algoritma.

Varoufakis mengalihkan perhatian dari buruh pabrik ke pengguna yang tak sadar tengah dieksploitasi dari kelas pekerja ke kelas yang disulap menjadi konsumen-produsen tak bergaji. Dengan cara ini, Varoufakis menawarkan koreksi atas pemikiran Marxis sebelumnya, sekaligus membuka ladang perdebatan baru: jika kapital tak lagi mengandalkan akumulasi melalui buruh, tetapi melalui akses dan sewa digital, maka adakah teori Marxian yang siap menjawabnya?

Manusia Tunduk pada Algoritma?

Dalam bab pertamanya, Yanis Varoufakis memulai dengan ratapan Hesiod, penyair Yunani kuno yang meratapi runtuhnya zaman keemasan, saat manusia hidup dalam keadilan dan kesederhanaan, sebelum digantikan oleh zaman besi, zaman kerja paksa, kelicikan, dan ketimpangan. Bagi Hesiod, langit adalah tempat permohonan terakhir, tempat para dewa mendengar atau mengabaikan jeritan manusia. Hari ini, langit itu masih ada, hanya saja ia telah berubah bentuk menjadi cloud, menjadi pusat data dan algoritma, menjadi tempat di mana manusia tidak lagi berdoa, tapi menginstal, mengunggah, dan mengunduh kehidupannya. Dulu manusia menengadah untuk mengharap hujan, kini ia menatap cloud untuk menerima perintah dan pemasukan.

Dalam sistem claudalist yang digambarkan Varoufakis, langit bukan hanya tempat tinggal para dewa digital, melainkan struktur kekuasaan baru yang tak terlihat tapi mengikat. Manusia hidup dalam kesan partisipasi, padahal ia hanya melintasi jalur-jalur algoritmik yang telah ditentukan oleh tuan-tuan platform. Kita bergerak, tapi bukan kita yang memilih arah. Kita bicara, tapi bukan kita yang menentukan siapa yang mendengar.

Dan ketika Varoufakis menempatkan pemikirannya dalam peta besar pemikiran ekonomi-politik abad ini, ia tak sekadar menjadi pewaris pemikiran Marxis, tetapi juga penantangnya: menolak determinisme historis, tapi mengakui bahwa sistem selalu bergerak berdasarkan bentuk baru akumulasi dan relasi kuasa. Dalam konteks ini, ia sejajar dengan pemikir kontemporer seperti Nick Srnicek (Platform Capitalism) atau Wendy Chun (Updating to Remain the Same), namun tetap berdiri dengan suara khasnya sendiri, lebih politis, lebih Eropa, lebih terbuka pada demokratisasi sistem produksi informasi.

Maka pertanyaannya tetap menggantung, seperti kabut data yang menyelimuti hidup kita: apakah demokrasi digital sungguh mungkin terwujud, atau hanyalah ilusi kolektif yang kita konsumsi setiap hari, percaya bahwa kita bebas, padahal hanya bergerak dalam sangkar algoritma yang tak kasatmata?