Membaca Iran–Israel Melampaui Senjata

Apa yang terlihat hari ini sebagai konflik antara Iran dan Israel bukan perang retorika. Ia adalah gema panjang dari pertarungan dua peradaban tua –Persia dan Zion– yang saling menyimpan ingatan, dendam, dan tafsir atas masa depan.

Konflik Iran–Israel bukan sekadar silang senjata antar dua negara. Peristiwa ini adalah percakapan senyap antara dua peradaban tua yang saling menyimpan ingatan, dendam, dan takdir. Apa yang hari ini terlihat sebagai pertempuran misil dan retorika diplomatik, sejatinya adalah kelanjutan dari narasi yang sudah hidup jauh sebelum Republik Islam dideklarasikan atau Negara Israel diresmikan.

Di balik setiap suara sirene di Tel Aviv atau ledakan di Isfahan, bergetar lapisan-lapisan sejarah yang ditulis dalam bahasa kitab suci, kolonialisme, diaspora, dan luka-luka lama yang belum sempat dirawat.

Ini bukan semata konflik geopolitik, melainkan tafsir atas dunia: siapa yang berhak mengklaim masa depan, dan siapa yang ditakdirkan mempertahankan masa silam. Dan seperti semua konflik yang dilahirkan oleh peradaban, ia tak hanya berlangsung di medan perang, tapi juga dalam imajinasi tentang tanah, tentang Tuhan, dan tentang harga diri yang tak bisa dikompromikan.

Ingatan Panjang

Iran, negeri yang berdiri di sisi berlawanan panggung, bukan semata karena politik, melainkan karena sejarahnya sendiri yang terlalu besar untuk tunduk. Di dalamnya hidup peradaban yang pernah menyebut dirinya Persia –pusat kekuasaan, filsafat, dan puisi– yang hari ini dibungkus dalam Republik Islam dengan logika yang berbeda, tapi semangat yang tak kalah purba: melawan dominasi asing atas tanah dan makna.

Ketika Barat menjatuhkan sanksi, mereka tak sekadar menolak; mereka membangun ketahanan. Ketika diasingkan dari pasar dunia, mereka mendirikan teknologi sendiri. Bahkan ketika dituduh mengembangkan senjata pemusnah, yang mereka tunjukkan adalah kemampuan, bukan pengakuan.

Di balik itu semua, ada harga diri yang lahir dari ingatan panjang tentang intervensi: dari Inggris yang dulu menguasai minyak, Rusia yang membelah utara, hingga Amerika yang menempatkan Syah di tahta. Maka bagi Iran, bertahan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Perang, jika datang, bukanlah bencana, tapi ujian atas kehormatan sebuah bangsa yang menolak dilipat ke dalam narasi musuhnya.

Di sisi yang lain, berdiri Israel dengan proyek nasionalisme yang dibungkus dalam nama kuno: Zion. Bagi banyak warga Yahudi, Zionisme adalah jawaban atas ribuan tahun diaspora, pengusiran, dan pembantaian. Tapi Zionisme bukanlah agama, ia adalah ideologi modern, lahir dari Eropa, dipahat oleh ketakutan dan harapan sekuler, dan mewujud menjadi negara pada 1948.

Bukit Zion, yang dulunya metafora bagi kedekatan dengan Tuhan, berubah menjadi dasar klaim atas tanah yang didiami orang lain. Dalam versi resminya, Israel hanya menginginkan perdamaian; tapi dalam naskah-naskah yang dibisikkan di lorong-lorong politik dan militer, terukir mimpi tentang Eretz Yisrael Hashlema –Israel Raya– sebuah wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, dan bahkan sebagian Sinai.

Bukan semua percaya pada mimpi ini, tapi cukup banyak yang menjadikannya sebagai bayang-bayang strategi: bahwa setiap perluasan, setiap pemukiman, setiap tembok, adalah langkah kecil menuju ingatan besar tentang kerajaan Daud dan Sulaiman. Dan disinilah tragedinya: tanah dijadikan nubuatan, sejarah dijadikan senjata, dan politik dijalankan dalam nama janji yang tak bisa dibuktikan, tapi juga tak bisa dibantah tanpa risiko dimusuhi seluruh dunia.

Kuda Troya dan Benteng Api

Namun mimpi tak pernah berjalan sendiri; ia butuh patron. Dan di dalam mimpi Israel, bayangan patron itu datang dari Barat, yang pertama kali memberi janji lewat Deklarasi Balfour, lalu mengukuhkannya lewat mandat kolonial, dan akhirnya mempersenjatainya lewat bantuan militer dan veto di Dewan Keamanan.

Inggris, pencipta peta-peta baru setelah kejatuhan Ottoman, membuka jalan; Amerika Serikat, pewaris imperium modern, mengaspal jalurnya dengan triliunan dolar dan sistem persenjataan tercanggih. Israel bukan sekadar sekutu; ia adalah entitas yang dilihat sebagai perpanjangan tangan dari nilai-nilai “demokrasi” dan “barat” di tengah gurun yang dianggap liar dan penuh musuh.

Tapi seperti “kuda Troya” yang dibawa masuk ke kota dengan penuh hormat, kehadiran Israel juga membawa isi yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pembuatnya. Ia punya logika sendiri, sejarah sendiri, dan kepentingan yang tak selalu sejalan dengan tuannya. Namun satu hal pasti: selama konflik dengan Iran –atau siapapun yang menantang status quo– masih berlangsung, aliran bantuan tak akan putus. Sebab yang sedang dijaga bukan hanya negara, tetapi tatanan global yang telah lama disusun dalam warna bendera tertentu.

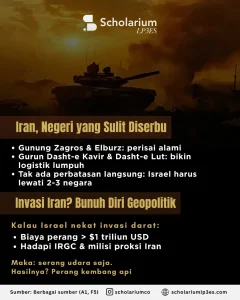

Tapi Iran bukan sekadar korban sejarah atau aktor politik. Ia adalah benteng. Bukan hanya karena militer atau teknologi nuklir, tapi karena lanskapnya sendiri membentuk semacam perisai alamiah yang bahkan imperium besar pun enggan menantangnya.

Pegunungan Zagros di barat, dataran tinggi Persia yang membentang kering dan ganas, serta wilayah-wilayah gurun yang menolak pendudukan asing, semuanya menyatu membentuk pertahanan tanpa tembok.

Inilah alasan mengapa dalam sejarah panjangnya, Iran jarang benar-benar dijajah sepenuhnya. Dan inilah pula sebabnya, setiap rencana invasi darat, bahkan oleh kekuatan sekuat Amerika Serikat, berakhir di meja perhitungan, bukan di garis depan. Perang darat di Iran bukan strategi; ia adalah bunuh diri logistik dan politik.

Maka yang tersisa adalah langit, tempat perang disulap menjadi tontonan. Rudal berkelebatan di udara, sistem pertahanan saling mengunci, dan dunia menyebutnya perang, padahal yang terjadi lebih menyerupai simfoni kehancuran yang tak pernah benar-benar menghasilkan kemenangan.

Media menyebutnya “escalation”, padahal sejatinya hanya repetisi dari ketidakmungkinan: Israel tak bisa mengalahkan Iran tanpa masuk ke tubuhnya, dan Iran tak bisa mengalahkan Israel tanpa menembus perisai Barat yang menjaganya. Yang tersisa hanyalah “perang kembang api”, ledakan-ledakan simbolik yang memperlihatkan kekuatan, tanpa pernah menyelesaikan sumber api.

Sahabat Yang Tidak Terlalu Dekat

Di tengah ketegangan ini, dunia Arab terlihat seperti bayangan yang terpecah. Banyak yang berharap dari mereka, sedikit yang bisa diandalkan. Sebagian menjadi penonton pasif, sebagian lain justru menyambut perang selama keuntungan ekonomi tetap mengalir. Bukan tanpa sebab. Sebab sebagian besar dari negara-negara Arab modern tak lahir dari revolusi, tapi dari perjanjian.

Mereka adalah hasil vonis politik pasca-Ottoman, Sykes-Picot, Balfour, dan garis-garis peta yang lebih banyak ditentukan oleh pena diplomat ketimbang darah sejarah. Maka tak heran jika banyak di antaranya tumbuh dengan mentalitas proteksi: tunduk pada kepentingan asing demi kelangsungan rezim di dalam. Di sinilah perbedaan paling mencolok muncul: ketika Iran dibentuk oleh revolusi, banyak negara Arab dibentuk oleh kompromi.

Dan dalam hal Palestina, suara mereka pun tak selalu bulat. Ada yang memilih diam karena takut, ada pula yang secara terbuka merapat ke Tel Aviv dalam nama “normalisasi hubungan”. Dalam dunia di mana ladang minyak lebih bernilai dari ladang sejarah, Palestina perlahan menjadi urusan yang ditinggalkan.

Iran, justru yang dianggap “asing” oleh sebagian umat Sunni karena identitas Syi’ah-nya, menjadi pembela paling vokal. Tapi sejarah tak selalu berpihak pada suara mayoritas; kadang ia hanya berpihak pada siapa yang bersedia membayar harga konsistensi.

Di kejauhan, Indonesia berdiri seperti negeri yang ragu untuk bersuara lantang. Di atas kertas, sikapnya jelas: preambul Undang-Undang Dasar 1945 menolak segala bentuk penjajahan. Tapi di ranah praktik, suara itu sering terbelah dan melemah, bukan karena kekurangan prinsip, melainkan karena kelebihan beban.

Sebagian publik memandang Iran lewat lensa sektarian: sebuah republik Syiah yang tak sejalan dengan arus utama Islam Indonesia. Sebagian lainnya, terutama kelompok Kristen evangelikal, memandang Israel sebagai bagian dari nubuat Perjanjian Lama, dan karenanya mendukung eksistensinya secara spiritual.

Di sisi lain, para pengambil kebijakan ekonomi menggenggam erat tali kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjadikan posisi politik luar negeri sebagai arena kompromi daripada perlawanan.

Indonesia bukan tanpa solidaritas. Demonstrasi pro-Palestina rutin terjadi, lembaga-lembaga kemanusiaan bergerak, dan bahasa diplomasi tetap menolak aneksasi. Tapi ketika konflik membentur dinding realpolitik, suara menjadi gemetar.

Di forum-forum internasional, Indonesia kerap memilih frasa netral. Tak mengutuk terlalu keras, tapi juga tak sepenuhnya diam. Seolah negara ini tahu di mana seharusnya berdiri, tapi terlalu sadar bahwa langkah itu bisa dibayar mahal, dalam investasi, perdagangan, atau stabilitas internal.

Sejarah dan Mereka yang Diam

Kini, ketika langit Iran dan Israel kembali menyala oleh dentuman, dunia seperti terjebak dalam siaran ulang sejarah yang tak pernah benar-benar selesai. Di satu sisi, peradaban yang percaya bahwa tanah bisa diwariskan oleh janji suci. Di sisi lain, peradaban yang menolak dilucuti martabatnya oleh peta, veto, dan kekuatan asing.

Bagi banyak bangsa, peran kita mungkin tampak kecil, sekadar penonton di tribun global. Tapi sejarah selalu mencatat bukan hanya siapa yang bertempur, melainkan siapa yang memilih diam.

Dan di tengah dunia yang makin bising, sikap adalah satu-satunya bahasa yang masih dikenang lama setelah suara bom mereda. Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan lagi siapa menang, siapa kalah. Tapi siapa yang berani menyebut perang sebagai perang, penjajahan sebagai penjajahan, dan keadilan sebagai hal yang tak bisa ditawar oleh agama, politik, atau harga minyak.

Dalam bayang-bayang dua peradaban yang saling mengintai, kita berdiri. Tidak untuk menghakimi, tapi untuk memilih: apakah menjadi bagian dari sejarah yang ditulis oleh mereka yang menang, atau bagian dari nurani yang tak mau berpaling ketika dunia kehilangan arah.

Konflik Iran-Israel 2025: Apa yang Tak Pernah Diungkap Media? | KATA KUNCI LP3ES