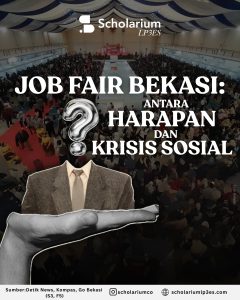

Job Fair Omon-omon

Di negeri ini, bahasa sering kali kehilangan tugas mulianya: menyampaikan kebenaran. Dipakai bukan untuk menerangkan, tapi untuk menutupi. Maka ketika Presiden mengucapkan “omon-omon”, yang terdengar bukan sekadar kelakar, melainkan gema dari sebuah krisis yang lebih dalam: krisis representasi.

Di hadapan publik, Presiden Prabowo Subianto kerap memakai diksi yang terdengar ringan, jenaka, bahkan tidak lazim dalam berpidato. Salah satunya yang cukup viral adalah ungkapan “omon-omon”, yang oleh banyak warganet ditafsirkan sebagai “omong kosong” atau ujaran tanpa bobot dan tanpa dasar realitas.

Dalam kebudayaan tutur Indonesia, “omon-omon” serupa dengan gumaman-gumaman yang tak sempat diuji, tapi terlanjur diumumkan. Ia terdengar akrab, tapi sekaligus menyesakkan. Karena saat ucapan resmi pejabat tinggi negara justru mencerminkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap realitas, maka retorika pun berubah menjadi ironi. Itulah yang ingin saya tafsirkan dalam tajuk esai ini: “Job Fair Omon-Omon”.

Dalam ranah kritik sosial, istilah ini bisa dibaca sebagai simbol dari kebijakan yang dirancang bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi sekadar untuk mempertontonkan kehadiran negara, tanpa kepedulian terhadap substansi masalahnya. Ia tampil sebagai pertunjukan, seperti teater buruk di alun-alun kota, dengan panggung yang dibuat megah tapi naskahnya buruk dan aktor-aktornya kebingungan.

Dan dari sinilah cerita bermula.

Antri, Keringat, dan Mitos Sejahtera

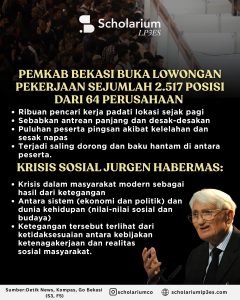

Pagi masih muda ketika ribuan tubuh mulai mengular di lokasi job fair Kabupaten Bekasi. Berbekal fotokopi ijazah, lamaran, dan harapan yang tak kalah tebalnya, mereka datang bukan hanya sebagai pencari kerja, tapi sebagai saksi dari sebuah tontonan sosial, bahwa negara masih peduli pada nasib rakyatnya. Namun, di antara antrian panjang yang menyebabkan puluhan orang pingsan, terdengar bisik-bisik lain. Bahwa di balik 2.517 posisi kerja yang dijanjikan dari 64 perusahaan, yang tersedia sebenarnya adalah nihil: sebuah formalitas belaka. Ya, job fair ini cuma omon-omon.

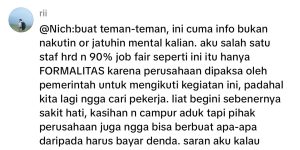

Kutipan yang diunggah oleh akun bernama “@rii” mengungkap realitas yang lebih pahit:

Saya ringkas dan verbatim agar mudah dibaca:

“90% job fair seperti ini itu hanya FORMALITAS karena perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini, padahal kita lagi nggak cari pekerja. Lihat begini sebenarnya sakit hati, kasihan, dan campur aduk. Tapi pihak perusahaan juga nggak bisa berbuat apa-apa daripada harus bayar denda.”

Ungkapan ini membuka tabir tentang suatu bentuk ketegangan yang oleh Jürgen Habermas dalam karyanya The Theory of Communicative Action, disebut sebagai krisis sosial: retaknya hubungan antara sistem dan lebenswelt, antara birokrasi dan dunia kehidupan. Sistem, dalam hal ini representasi negara melalui pemerintah daerah, menampilkan pameran lowongan sebagai manifestasi kerja dan kesejahteraan. Tapi dunia kehidupan, yang dihidupi rakyat sebagai pengalaman konkret, semisal: kemiskinan, pengangguran, dan frustasi, tak menemukan ruang dalam nalar sistemik tersebut.

Job fair di Bekasi berubah dari peristiwa administratif menjadi fenomena sosial yang sarat makna. Ia adalah panggung tempat institusi tampil baik di depan publik, namun dengan naskah yang tak sesuai kenyataan. Negara memainkan lakon sebagai pelayan rakyat, tapi rakyat tahu: yang dipertontonkan hanyalah repetisi dari harapan yang selalu tertunda.

Apa yang tampak dari luar seperti “komitmen kolektif” terhadap penyediaan kerja, dalam praktiknya adalah satu lagi bentuk representasi yang menyimpang. Roland Barthes menyebut representasi sebagai deformasi, bukan sekadar penggambaran, tetapi penyelewengan dari kenyataan. Dalam logika Barthes, representasi bukan hanya menyembunyikan ketiadaan, tetapi juga memproduksi makna palsu yang justru meneguhkan kekuasaan.

Job fair bukanlah ruang distribusi peluang, melainkan konstruksi mitos. Seperti dalam karyanya Mythologies, Barthes menyebut mitos sebagai “ucapan yang telah dijadikan alamiah” (a speech made natural). Maka ketika pemerintah menggelar job fair besar-besaran, ia ingin memproduksi mitos bahwa negara aktif dan masyarakat tinggal menjemput bola. Namun realitas yang dihadapi adalah desak-desakan, saling dorong, baku hantam, bahkan pingsan massal. Representasi visual yang terpampang dalam media yaitu keramaian, antusiasme, dan antrian panjang, hanya menyampaikan satu narasi: bahwa “masyarakat bersemangat mencari kerja.” Sebuah omon-omon besar.

Padahal, kerumunan itu adalah ekspresi dari keterdesakan ekonomi, bukan antusiasme pilihan. Di titik ini, representasi formal menjadi bentuk kekerasan simbolik. Kita menyaksikan deformasi nila, di mana pekerjaan tidak lagi dilihat sebagai hak dan kontrak sosial, melainkan sebagai hadiah langka yang hanya bisa diraih oleh mereka yang paling kuat bertahan secara fisik di tengah kerumunan.

Testimoni staf HRD itu adalah bentuk kebenaran minor yang terdesak di antara narasi resmi. Bahwa bahkan perusahaan pun menjadi korban dari skema formalitas ini. Mereka tidak sedang mencari karyawan, tetapi takut pada denda. Maka, ruang kerja berubah dari arena produksi menjadi arena pertunjukan. Semua ikut bermain, tetapi tak satu pun mengatur panggung.

Habermas dalam kritiknya atas modernitas mengingatkan bahwa ketika sistem menjajah dunia kehidupan, masyarakat tak lagi diatur oleh komunikasi rasional, melainkan oleh logika administrasi. Orang tidak lagi berdialog, tetapi saling menyesuaikan diri dalam sistem yang sudah mapan. Job fair yang digelar di bawah bendera kebijakan ketenagakerjaan itu menjadi contoh telanjang: sistem berbicara dalam angka dan prosedur, sementara rakyat menjawab dengan antrian dan pingsan.

Barthes dan Habermas seolah bertemu di titik ini, satu menunjukkan bagaimana bahasa kekuasaan menciptakan mitos melalui deformasi, yang lain menunjukkan bagaimana sistem merampas ruang hidup melalui logika formal. Keduanya sepakat bahwa masyarakat modern, alih-alih menjadi ruang emansipasi, justru menjadi panggung besar bagi distorsi dan krisis.

Dari Job Fair ke Tontonan Sosial

Kita bisa melihat semua ini bukan sekadar sebagai fenomena ketenagakerjaan, tetapi sebagai babakan dari krisis representasi. Masyarakat tidak lagi mempercayai pernyataan resmi, namun tetap menghadirinya karena tak ada alternatif. Peristiwa ini ibarat umat yang tahu bahwa sesajen tidak menyelesaikan masalah, tetapi tetap melakukannya karena itulah satu-satunya upacara yang tersedia. Tak ada pilihan lagi.

Job fair di Bekasi bukan kegagalan teknis, tetapi krisis simbolik. Ia mengungkap jurang antara dunia yang dijanjikan dan dunia yang dialami. Kita hidup dalam peradaban yang semakin sering memproduksi ilusi partisipasi, padahal yang tersedia hanyalah panggung-panggung kosong. Sebuah penegasan bahwa modernisasi tanpa demokratisasi hanya akan mengubah alat, bukan relasi kekuasaan.

Dalam kerumunan ribuan pencari kerja itu, yang kita saksikan bukan hanya penderitaan, tetapi juga keheningan politik. Karena mereka yang pingsan, yang terdorong, yang berteriak dan menangis, pada dasarnya sedang memberi isyarat bahwa sistem telah lama kehilangan bahasa untuk mendengar. Di saat seperti ini, kita perlu kembali mengingat bahwa representasi, bila tidak terus disandingkan dengan kejujuran pengalaman hidup, hanya akan menjadi semacam teater ideologi.

Dan dalam teater itu, rakyat selalu hadir sebagai figuran, bukan sebagai subjek.

Maka, barangkali kita memang perlu kembali ke makna leksikal dari “job fair”. Job, yaitu pekerjaan, yang kini langka dan makin dipertuhankan. Dan fair, yang bisa berarti adil, tapi juga bisa berarti pesta atau pertunjukan. Jika ditafsir dengan jujur, sejak awal kita sudah seharusnya sadar bahwa ini bukanlah acara untuk para pekerja, melainkan sebuah fair, sebuah pameran semu tentang pekerjaan.

Sebuah karnaval di mana pekerjaan dipajang seperti artefak di museum, bisa dilihat tapi belum tentu bisa didapat. Ini bukan ladang panen bagi pencari kerja, melainkan etalase ilusi yang menyuguhkan seolah negeri ini tengah melimpah lapangan kerja.

Di tengah antrian panjang, peluh bercucuran, dan tubuh-tubuh yang pingsan, terselip satu pesan yang jernih: bahwa yang kita hadiri bukan job fair, melainkan “fair for job“. sebuah pertunjukan untuk membuat pekerjaan tampak nyata, meski ia tinggal dalam bayang-bayang omon-omon. Upss. Hehehe.