Joko Kaha: Tanah Sakral vs Logika Tambang

…terjadi di Halmahera Barat bukan semata konflik kepentingan antara negara dan warga, antara industri dan ekologi, tetapi juga konflik epistemik—benturan antara cara memahami tanah sebagai tanah hidup dan tanah sebagai tanah tambang.

Joko Kaha bukan sekadar upacara penyambutan, ia adalah tafsir simbolik masyarakat Bobanehena atas relasi antara tamu, tanah, dan takdir. Dalam setiap langkah kaki yang menapak rumput partago, dalam setiap basuhan air daun kabi-kabi, tersimpan sebuah teks sosial yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terbiasa hidup dalam pusaran makna yang ditenun oleh waktu dan warisan leluhur. Dalam konteks ini, budaya adalah jalinan makna yang ditenun manusia bagi dirinya sendiri, dan Joko Kaha adalah satu helai benang yang menjahit tubuh dan ruh masyarakat Halmahera Barat ke dalam kesadaran akan ruang sakral yang dihuni bersama.

Dalam cara mereka menyambut tamu, masyarakat Bobanehena tidak sekadar menghadirkan keramahan, melainkan membuka gerbang kehidupan baru. Tamu dalam pengertian ini bukan hanya seseorang yang datang dari luar, tetapi siapa pun yang tengah melangkah ke fase eksistensial yang baru, anak perempuan yang baru haid, pengantin yang baru bersatu, atau pejabat yang menjejakkan kaki pertama kali di tanah ini. Maka, Joko Kaha bukanlah ritual bagi “yang lain”, melainkan ritus transformasi, sebuah prolog untuk perjalanan batin yang belum selesai.

Namun satu hal yang menggelitik dalam ritus ini adalah kata joko itu sendiri. Dalam telinga kebudayaan Indonesia, kata “joko” lebih sering bersua dengan lanskap kebudayaan Jawa: Joko Tarub, Joko Tingkir, dan yang terakhir kita sering dengar yaitu Joko Widodo. Ia identik dengan maskulinitas muda, lakon pengembara, atau pangeran yang sedang menuju pemahaman akan dunia.

Namun di Halmahera Barat, jauh dari tanah Jawa, kata joko justru menemukan tempatnya sendiri sebagai kata kerja: berarti injak atau menjejak tanah. Apakah ini sekadar kebetulan fonetik? Ataukah di sini kita sedang menyaksikan fenomena menarik tentang pertemuan antar lapis kebudayaan di dalam Nusantara, pertemuan yang tidak selalu terjadi secara frontal, tapi merembes halus melalui bahasa dan ritus, melalui perdagangan, pelaut, atau bahkan sisa-sisa kolonialisme yang menjadikan kata sebagai perahu antar pulau?

Bahwa di ujung Timur Indonesia, kata “joko” dimaknai bukan sebagai nama, melainkan sebagai tindakan, menandakan bagaimana bahasa bisa mengalami mutasi makna sesuai medan sosiokulturalnya. Clifford Geertz menyebut hal ini sebagai local knowledge, pengetahuan lokal yang tidak bisa dipahami tanpa terjun ke dalam jejaring simbol yang dihidupi masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dalam tradisi Joko Kaha, kita tidak sedang menyaksikan seorang pemuda Jawa menyapa tamu di Halmahera, tetapi menyaksikan bagaimana sebuah tanah menerima jejak pertama dari seseorang yang hendak memulai babak baru dalam hidupnya.

Pada Mulanya Sakral

Jika joko berarti menjejak, maka kaha adalah tanah yang dijejakkan. Tapi tanah dalam kosmologi masyarakat Bobanehena bukan sekadar permukaan bumi yang padat dan bisa diinjak. Kaha adalah ruang sakral, tempat di mana roh nenek moyang bersemayam, tempat darah tumpah dan sejarah bertumbuh.

Menjejak tanah berarti masuk ke dalam wilayah relasi antara manusia dengan leluhurnya, antara tamu dengan penjaga kampung, antara masa kini dengan masa lalu yang masih hidup. Dalam kaha, masyarakat Halmahera Barat menanam lebih dari sekadar pala dan cengkeh, mereka menanam kenangan, janji, dan batas-batas kultural yang tak tertulis, tapi dikenali melalui ritus dan isyarat.

Tidak heran jika kaki harus dibersihkan sebelum benar-benar bersentuhan dengan tanah ini. Bukan karena kotoran jasmani, melainkan karena tanah tidak boleh disentuh secara sembarangan. Dalam banyak masyarakat agraris dan pesisir di Indonesia Timur, tanah bukan hanya sumber kehidupan tapi juga penyaring niat.

Kaha membaca siapa yang datang: apakah membawa niat baik, atau menyimpan dendam yang dibungkus keramahan. Maka dalam tradisi Joko Kaha, tanah bukan objek pasif, melainkan subjek yang dihadapi dengan hormat. Seolah-olah Halmahera tidak menerima siapa pun yang tidak melewati upacara penyeberangan itu, penyucian kaki, pembacaan isyarat, dan penaburan doa dalam bentuk pupulak.

Di antara tubuh manusia dan tanah yang hendak disentuhnya, terdapat perantara yang tak boleh diabaikan, yaitu partago, sejenis rumput liar yang bagi orang luar mungkin tampak sepele, tetapi bagi masyarakat Bobanehena, ia adalah alas suci. Dalam antropologi simbolik, apa yang tampak biasa justru sering memuat makna yang luar biasa.

Partago adalah rumput yang diinjak pertama kali oleh tamu, tetapi bukan untuk dilukai, melainkan untuk membuka hubungan. Ia menjadi jembatan biologis yang menghubungkan tubuh manusia dengan bumi, sebuah bentuk perkenalan yang halus namun penuh hormat. Tak sembarang rumput bisa memikul tugas ini; partago tumbuh liar, cepat menyebar, mudah pulih, seolah mewakili sifat tanah Halmahera yang terbuka namun tangguh, ramah namun tidak bisa ditundukkan.

Menjejak partago adalah menjejak representasi tanah yang belum tersentuh, tanah yang belum ternodai. Sebab sebelum seseorang benar-benar menjejak kaha, ia harus membuktikan bahwa dirinya datang dengan niat baik, dan niat itu dinilai bukan lewat kata-kata, melainkan lewat sikap tubuh, lewat kesediaan untuk mengikuti ritus, untuk dibersihkan, untuk diusapi air ramuan yang mengandung daun kabi-kabi.

Di sinilah kebudayaan bekerja sebagai sistem penyaring sosial. Tatkala simbol-simbol budaya berfungsi untuk membentuk rasa kenyataan dalam masyarakat. Maka partago bukan sekadar alas kaki, ia adalah simbol dari kenyataan sosial yang diyakini: bahwa setiap tanah punya ruh, dan setiap tamu adalah kemungkinan.

Jika partago adalah pengantar tubuh, maka pupulak adalah penanda berkat. Taburan beras yang telah diwarnai kunyit ini bukan sekadar penutup prosesi, tetapi penegas bahwa setiap tamu yang melintasi ambang kaha tidak hanya datang membawa dirinya, tetapi juga dimasukkan –secara simbolik– ke dalam ruang harapan kolektif.

Beras melambangkan kehidupan, makanan pokok, penopang tubuh. Kunyit melambangkan cahaya, keberuntungan, warna dari matahari dan emas. Maka dalam setiap taburan pupulak, masyarakat Bobanehena seakan berkata: “Kami menerima jejakmu, dan semoga jejakmu membawa terang.”

Di sini, tradisi Joko Kaha memperlihatkan dirinya bukan hanya sebagai ritual transisi, tetapi juga sebagai struktur doa yang diformulasikan secara tak langsung. Tidak ada khutbah panjang, tidak ada puja-puji yang eksplisit. Yang ada hanyalah gerakan tubuh, tekstur tanah, aroma daun dan rempah yang bekerja secara diam-diam namun dalam.

Dalam tradisi ini, tubuh menjadi teks, alam menjadi bahasa, dan budaya adalah upaya kolektif untuk menjaga harmoni di antara keduanya. Makna dalam kebudayaan bukanlah sesuatu yang disembunyikan, melainkan sesuatu yang ditenun melalui praktik sehari-hari dan dalam hal ini, pupulak adalah doa yang ditenun dari padi dan kunyit, dari tangan ke tanah.

Tambang Usik Kesucian Tanah

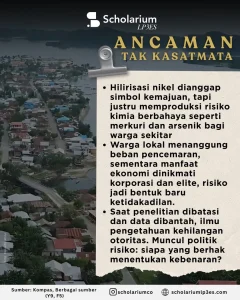

Namun di balik keheningan ritus Joko Kaha, bayangan ancaman mulai menjalar. Tanah yang selama ini dibasuh air rempah dan diinjak dengan hormat, kini mulai diincar untuk dibongkar. Jalur injakan yang dulu sakral, kini berpotensi menjadi jalur alat berat dan ledakan dinamit. Di atas tanah kaha yang dulu dirawat oleh kebudayaan, kini berdiri proposal eksplorasi dan izin tambang yang dibicarakan dalam bahasa yang asing bagi masyarakat, cadangan nikel, hak konsesi, IUP produksi.

Di hadapan tradisi yang mengikat tanah dengan doa, hadir logika baru yang menganggap tanah sebagai kalkulasi profit per hektar. Di sinilah benturan itu terasa paling getir, ketika tanah yang ditapaki dalam sunyi ritus harus berhadapan dengan tanah yang dihitung sebagai komoditas industri.

Tidak ada yang lebih ironis daripada melihat masyarakat yang menjaga tanah dengan ritual malah dianggap sebagai penghalang pembangunan. Padahal, dalam laku Joko Kaha terkandung pengetahuan ekologis yang subtil, pengetahuan yang tidak tertulis, namun diwariskan. Sebuah tanah yang dibersihkan, bukan digali; yang disemayami, bukan dieksploitasi. Kita sedang menyaksikan pertarungan dua teks yang tak sepadan, teks budaya yang puitis dan mengakar versus teks birokrasi dan modal yang datang dengan bahasa angka dan percepatan.

Namun tanah tidak diam. Ketika bulldozer wacana tambang mulai masuk ke kecamatan Jailolo, Ibu, dan Loloda, masyarakat mulai menyusun barisan penolakan. Gelombang protes muncul tidak hanya dari tetua adat yang menjaga nilai-nilai lama, tetapi juga dari kelompok muda, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada laut dan ladang.

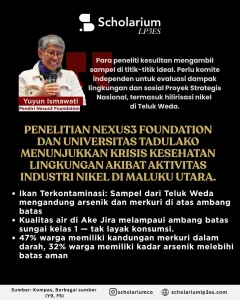

Mereka tahu, apa yang terjadi di Pulau Obi atau Halmahera Tengah bukan sekadar cerita, itu adalah peringatan. Di Obi, tambang nikel memang membuka lapangan kerja sesaat, tapi meninggalkan laut yang mati, ikan yang hilang, dan pantai yang tak lagi bisa dijadikan tempat bertahan hidup. Di Halmahera Timur, tambang membawa jalan masuk bagi konflik antara masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayatnya dan perusahaan yang datang dengan dokumen negara namun tanpa rasa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa PT Wana Halmahera Barat Permai (WHBP), yang awalnya terlibat dalam agribisnis, kini telah mengantongi izin usaha pertambangan. Mereka tak sendiri. Beberapa perusahaan lain sedang dalam proses pengajuan eksplorasi, menyasar wilayah yang selama ini dihuni oleh masyarakat petani pala dan nelayan rumput laut. Tidak satu pun dari proses ini –kata masyarakat– yang benar-benar melibatkan mereka.

Sosialisasi tambang lebih banyak hadir dalam bentuk brosur, bukan dalam bentuk dialog. Di sinilah jurang komunikasi dan keadilan ekologis menganga. Sebab bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya Halmahera Barat, tanah bukan lembar aset, melainkan tubuh sejarah. Apa yang bagi korporasi disebut “area konsesi,” bagi mereka adalah kebun, pekarangan, sumber air, dan tempat tumbuhnya tanaman kabi-kabi yang dipakai dalam Joko Kaha.

Apa yang tengah berlangsung di Halmahera Barat sejatinya adalah pertarungan dua kosmologi. Di satu sisi, tanah dipahami sebagai ruang spiritual yang hidup, tempat manusia menyatu dengan alam, leluhur, dan sejarah. Di sisi lain, tanah dipandang sebagai objek ekonomi yang bisa diukur, dibagi, dan dieksploitasi.

Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan perbedaan pandangan dunia. Masyarakat Bobanehena menanam kabi-kabi di pekarangan, bukan semata untuk pengobatan atau estetika, tetapi karena ia adalah bagian dari ekosistem ritus. Tanaman itu tidak tumbuh sendiri, melainkan dibesarkan bersama nilai. Tapi dalam logika pertambangan, apa yang tumbuh di atas tanah bisa dikorbankan demi yang terkubur di bawahnya. Alam dilihat secara vertikal: nilai ada di bawah permukaan, bukan pada relasi yang tumbuh di atasnya.

Ketika perusahaan tambang datang dengan peta konsesi dan analisis geologi, masyarakat menjawab dengan pupulak, rumput partago, dan air rendaman daun. Di sinilah kita melihat bukan hanya konflik kebijakan, tetapi konflik makna. Ritual Joko Kaha mengajarkan bahwa tanah harus disentuh dengan hormat, tidak sembarang diinjak. Tapi logika tambang tidak mengenal ritus, ia hanya mengenal seberapa banyak ton nikel atau emas yang bisa diangkut.

Maka saat satu pihak bicara tentang cadangan mineral, pihak lain bicara tentang warisan leluhur. Ketika satu pihak menyodorkan angka PDB dan devisa, pihak lain menyodorkan tubuh dan ingatan. Ini bukan perbedaan teknis, ini adalah pertentangan nilai yang tak bisa diselesaikan dengan kompensasi atau CSR.

Etika Ekologis Joko Kaha

Pertanyaannya bukan lagi: “Apakah masyarakat lokal menolak tambang?” tetapi “Nilai seperti apa yang ingin kita jadikan fondasi pembangunan?” Dalam Joko Kaha, ada prinsip yang seharusnya menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin ‘membangun’ tanah ini, bahwa setiap jejak harus diawali dengan penyucian, bahwa setiap pijakan harus membawa berkat, bukan luka.

Ini adalah etika ekologis yang tidak dibentuk oleh seminar atau undang-undang, tetapi oleh ingatan kolektif dan praktik harian. Tradisi ini tidak menolak modernitas, tapi menolak disingkirkan darinya. Ia bukan nostalgia romantik, melainkan usulan tentang cara hidup yang berkelanjutan.

Barangkali sudah saatnya negara dan perusahaan berhenti datang ke desa dengan membawa peta dan proyek, lalu pergi meninggalkan polusi dan konflik. Barangkali pembangunan yang sejati justru dimulai ketika kita belajar menjejak seperti dalam Joko Kaha, dengan kerendahan hati, dengan permisi, dan dengan menyadari bahwa tanah bukanlah ruang kosong, tetapi ruang penuh makna.

Di tengah dunia yang makin terburu-buru menggali isi bumi, masyarakat Bobanehena justru mengajarkan cara menyentuh tanah dengan pelan. Dan dari sana, mungkin kita bisa mulai menulis ulang naskah pembangunan dengan aksara yang lebih bijak.

Aneh rasanya jika kita menolak tambang di Raja Ampat dengan gegap gempita, namun membiarkan Halmahera Barat tenggelam dalam sunyi. Di Papua Barat sana, gelombang solidaritas datang dari mana-mana: jurnalis, aktivis, influencer, pembuat film dokumenter, bahkan turis-turis asing yang menyuarakan penolakan lewat akun media sosial mereka.

Raja Ampat adalah destinasi dunia, simbol keindahan tropis, surga bawah laut yang dijual dalam paket-paket wisata dan kalender pariwisata nasional. Tak heran jika ancamannya cepat memantik perhatian. Tapi Halmahera Barat? Ia bukan destinasi, bukan ikon, bukan etalase. Ia adalah halaman belakang republik yang meski menyimpan hutan, laut, dan adat yang kaya, terlalu sering dianggap bisa dikompromikan.

Namun ketimpangan perhatian ini menyimpan bahaya. Sebab eksploitasi tidak memilih lokasi berdasarkan keindahan, tapi berdasarkan cadangan mineral. Ketika Raja Ampat terlindungi karena mata dunia sedang menatap, maka Halmahera Barat dijadikan lokasi yang “layak tambang” karena tidak cukup banyak yang bersuara. Padahal kerusakan ekologis tidak mengenal selebritas wilayah.

Hilangnya satu kawasan adat di Halmahera Barat sama gentingnya dengan hancurnya satu terumbu karang di Raja Ampat. Dalam tradisi Joko Kaha, semua tanah adalah tempat sakral yang harus disentuh dengan hormat, bukan hanya tanah yang punya nilai ekonomi wisata, tetapi juga tanah-tanah yang hidup dalam sunyi, dalam pupulak dan partago, dalam ritus kecil yang tak masuk katalog nasional.

Itulah mengapa solidaritas kita harus merangkul semua ruang yang terancam, bukan hanya yang tampak gemerlap di mata publik. Suara untuk Halmahera Barat harus sama nyaringnya dengan sorakan untuk Raja Ampat, karena pada akhirnya, kehilangan satu wilayah adalah kehilangan bagi seluruh bangsa.

Sebagai penutup, rasanya kita sepakat bahwa melindungi tanah, laut, dan budaya bukan soal siapa yang lebih terkenal atau siapa yang lebih menarik bagi wisatawan, melainkan soal menjaga warisan hidup bagi generasi yang akan datang. Mari kita dengar suara yang selama ini terabaikan, dan bersama-sama bangun gerakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, karena bumi ini milik kita semua, bukan hanya mereka yang tampak di layar kaca.