Prekariat Bukan Proletar

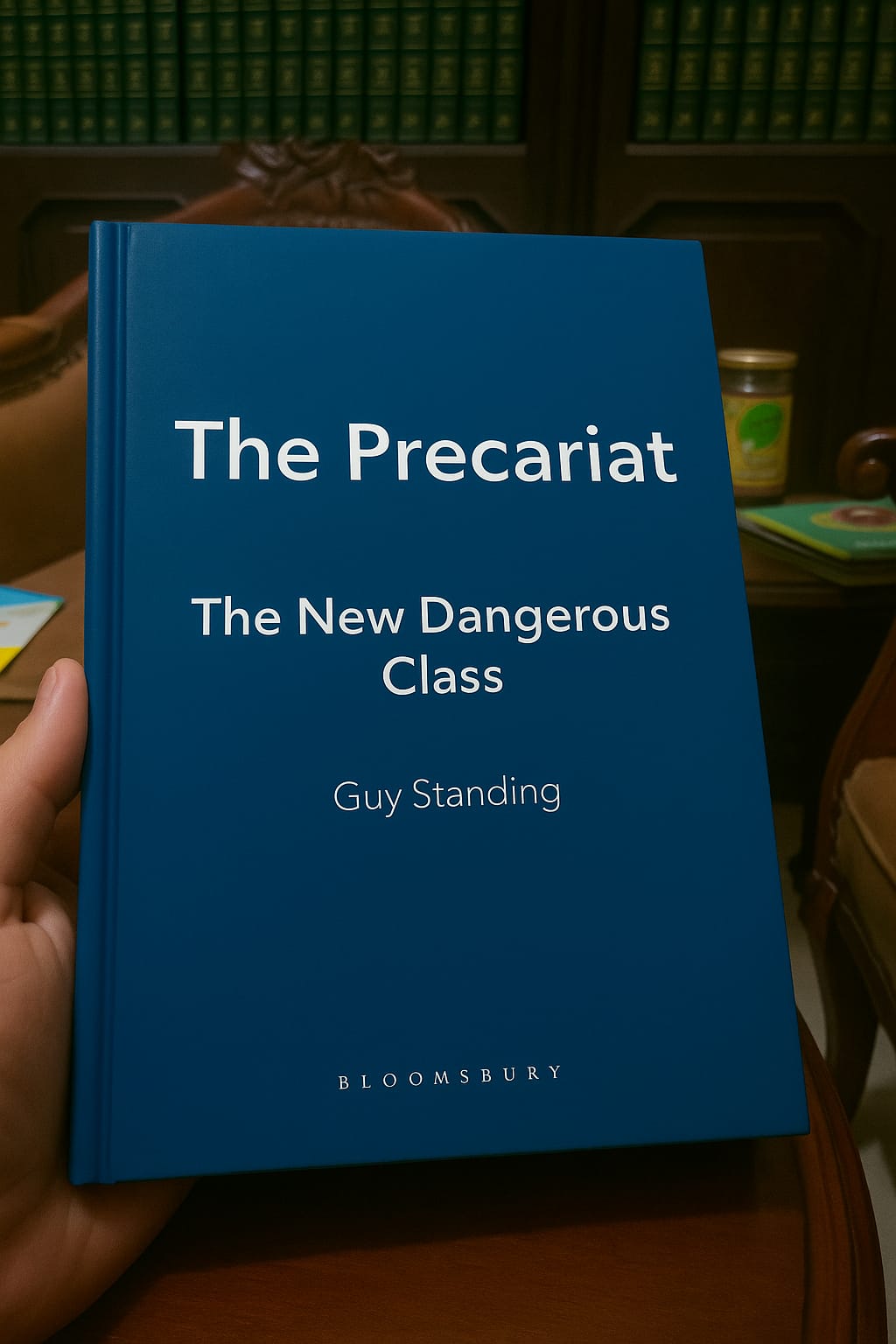

Judul: The Precariat: The New Dangerous Class

Penulis: Guy Standing

Penerbit: Bloomsbury Publishing

Tebal: 256 halaman

Tahun Terbit: 2021

Prekariat adalah nama bagi mereka yang hidup tanpa kepastian namun dituntut untuk selalu siap. Ia bukan sekadar status ekonomi, melainkan sebuah cara hidup yang dibentuk oleh rutinitas tanpa jaminan, pekerjaan tanpa profesi, dan masa depan tanpa narasi.

Di stasiun-stasiun kereta pinggiran kota, di layar-layar ponsel tempat notifikasi order berdenting, dan di lorong co-working space yang sunyi, kelas ini membentuk dirinya sendiri, tanpa disadari, tanpa dilindungi. Mereka hadir sebagai generasi yang dibesarkan dalam bayang-bayang fleksibilitas, namun dihantui oleh trauma kehilangan hak-hak dasar.

Prekariat bukan anak kandung dari revolusi industri, melainkan anak tiri dari globalisasi yang menjanjikan segalanya, lalu pergi sebelum tanggung jawab ditegakkan.

Buku ini lahir dari kegelisahan seorang ekonom yang menolak duduk manis di kursi dosen sambil mengamati dunia dari balik grafik. Guy Standing, seorang mantan pejabat senior di Organisasi Buruh Internasional dan pengajar di sejumlah universitas di Inggris dan Swiss, memutuskan untuk menuliskan apa yang selama puluhan tahun ia saksikan di banyak negeri, kehancuran diam-diam atas jaminan sosial dan kerja yang selama abad ke-20 menjadi pilar kesejahteraan.

Standing telah menelusuri pasar tenaga kerja dari Afrika hingga Asia, mengamati migran tanpa status di Eropa, dan mencatat perubahan wajah kaum pekerja yang tak lagi berserikat, tapi juga belum membentuk solidaritas baru.

Dari pengamatan lapangan yang panjang dan kegelisahan teoretik yang jernih, lahirlah The Precariat: The New Dangerous Class, bukan sebagai buku teori belaka, melainkan sebagai peringatan dini. Standing bukan hanya penulis buku ini, tetapi juga penulis A Precariat Charter, Basic Income: And How We Can Make It Happen (2017), dan pendiri jaringan internasional untuk pendapatan dasar – Basic Income Earth Network (BIEN). Tapi di balik segala itu, ia adalah saksi zaman yang ingin dunia melihat: bahwa yang tampak fleksibel bisa jadi adalah wajah baru dari perbudakan modern.

Metamorphosis Proletariat?

Di tangan Standing, prekariat bukan sekadar istilah baru, melainkan sebuah kerangka untuk memahami zaman. Ia membuka bukunya dengan satu pengakuan yang getir, bahwa sistem ekonomi global telah melahirkan sebuah kelas sosial yang tak diakui, tapi jumlahnya terus membengkak.

Buku ini dibagi ke dalam tujuh bab, masing-masing seperti pintu yang membuka ke dunia yang berbeda namun saling bertaut. Ia menelusuri bagaimana prekariat tumbuh, bukan dari kemiskinan ekstrem, tapi dari pembusukan bertahap atas jaminan kerja dan rasa aman.

Standing membedakan antara kerja dan buruh, antara pekerjaan yang bermakna dan tugas-tugas repetitif yang menggerus harga diri. Ia menyusun tipologi tujuh bentuk ketidakamanan yang menjadi ciri khas prekariat, dari ketidakamanan kerja hingga hilangnya representasi politik.

Tapi buku ini bukan hanya tentang derita; ia juga memetakan keragaman penghuni prekariat, dari migran tanpa dokumen, lulusan universitas yang terjebak dalam magang tak berbayar, hingga pekerja kreatif yang hidup dari proyek ke proyek, senantiasa menukar waktu dengan kemungkinan yang tak pasti.

Namun Standing tidak berhenti pada deskripsi yang muram. Di antara halaman-halamannya yang penuh data dan contoh, tersembunyi sebuah pilihan jalan: antara politik inferno dan politik surga. Politik inferno adalah wajah zaman ketika ketakutan massal dijadikan bahan bakar politik. Saat para prekariat disesatkan oleh retorika populis, disulut amarahnya untuk menyalahkan yang lemah: migran, minoritas, perempuan, penganggur.

Ini adalah politik yang tak menjanjikan penyembuhan, melainkan pembalasan. Politik yang menjadikan pengucilan sebagai tata kelola, dan represi sebagai strategi sosial. Tapi di sisi lain, Standing menyodorkan utopia yang tak mengawang: politik surga, sebuah gagasan tentang dunia yang dibangun dari hak universal, jaminan dasar, dan pemulihan martabat kerja.

Ia percaya bahwa prekariat bisa menjadi kelas untuk dirinya sendiri, bukan hanya sekumpulan korban, tapi agen perubahan yang membawa agenda baru: pendapatan dasar universal, kebebasan untuk memilih jenis kerja, dan ruang untuk kehidupan yang bermakna di luar kerja upahan. Politik surga bukan janji manis, tapi strategi bertahan dalam dunia yang membuat banyak orang tak lagi percaya pada masa depan.

Driver Online, Prekariat Sejati

Tanda-tanda kebangkitan prekariat, kata Standing, tak selalu muncul dalam bentuk manifesto atau partai politik. Ia kerap hadir sebagai parade yang tampak seperti karnaval –penuh warna, musik, dan poster buatan tangan– tetapi menyimpan luka sosial yang dalam.

Di Milan, mereka menamai diri mereka EuroMayDay, merayakan Hari Buruh bukan dengan pidato serikat, melainkan dengan tuntutan akan kebebasan migrasi dan pendapatan dasar universal. Di Hamburg, sekelompok anak muda dengan topeng dan nama samaran seperti Santa Guevara dan Multiflex, menggerebek supermarket mewah, membagikan makanan ke para magang tak dibayar, lalu meninggalkan setangkai bunga di meja kasir. Di London, Madrid, Istanbul, dan Tel Aviv, mereka memenuhi jalanan, bukan karena mereka tahu persis apa yang mereka inginkan, tapi karena mereka lelah menjadi bayangan dalam sistem yang menjanjikan kemajuan tanpa tempat berpijak.

Bagi Standing, ini bukan sekadar gejala sosial, tapi pertanda awal dari sebuah gerakan yang sedang mencari bentuk: dari kemarahan tanpa arah menuju solidaritas yang sadar. Mereka adalah pemberontak primitif, bukan dalam artian kuno, tapi dalam makna orang-orang yang tahu lebih dahulu apa yang mereka lawan, sebelum tahu dengan jelas apa yang mereka perjuangkan.

Tidak semua yang miskin adalah prekariat, dan tidak semua yang bekerja adalah kelas pekerja. Inilah garis tipis yang ditarik Standing dengan presisi tajam. Prekariat, baginya, adalah makhluk sosial yang lahir di sela-sela keruntuhan dua model lama, yaitu proletariat yang pernah punya serikat dan jaminan kerja, dan kelas menengah bergaji yang kini menyusut jadi mitos.

Di atas mereka berdiri salariat, pegawai tetap yang masih digaji dengan tunjangan dan pensiun. Di sampingnya, ada proficians, para profesional teknis yang hidup dari proyek ke proyek, tapi dengan kontrol atas skill dan harga dirinya.

Prekariat tidak memiliki keduanya. Ia hidup dengan status yang terpotong, truncated status, kata Standing, berpendidikan tinggi tapi bekerja sebagai barista, punya ijazah magister tapi mengantri di aplikasi magang tak berbayar. Identitas kerjanya goyah, penghasilannya tak menentu, dan masa depannya selalu berada di awang-awang.

Mereka bukan warga sepenuhnya, hanya denizen, yaitu penghuni sementara dalam sistem yang tak menganggap mereka permanen. Tidak punya tempat dalam politik, tidak punya suara dalam tempat kerja, dan sering kali tidak punya jaringan sosial yang mampu menahan saat segalanya ambruk.

Tanda-tanda kebangkitan prekariat di Indonesia bisa dilihat jelas dalam fenomena ekonomi gig yang berkembang cepat sejak satu dekade terakhir. Layanan daring seperti Gojek, Grab, dan platform-platform pengiriman makanan, belanja, hingga jasa kebersihan telah melahirkan kelas pekerja baru yang tampak fleksibel, namun sebenarnya rentan.

Para pengemudi ojek daring, kurir instan, dan pekerja lepas digital adalah contoh konkret dari prekariat Indonesia: bekerja tanpa kepastian upah minimum, tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai, dan sering kali terikat oleh algoritma yang lebih berkuasa daripada kontrak kerja.

Mereka bekerja keras di tengah kota yang padat, mengenakan jaket perusahaan dan menyambut pelanggan dengan sopan, tetapi status mereka tetap rapuh, tidak diakui sebagai karyawan tetap, tidak dilibatkan dalam perundingan upah, dan tidak memiliki posisi tawar yang layak.

Lebih konkrit, kita bisa melihat bagaimana fleksibilitas yang dijanjikan oleh ekonomi gig di Indonesia sering kali ternyata hanya mitos yang dibungkus kata-kata manis. Gojek, misalnya, memasarkan sistemnya sebagai peluang kerja yang fleksibel, di mana mitra pengemudi bisa memilih kapan dan di mana mereka ingin bekerja.

Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas itu bersyarat dan penuh tekanan terselubung. Jika seorang driver tidak aktif selama 14 hari, akun mereka bisa terkena suspend sementara dengan alasan keamanan. Namun banyak yang meyakini, ini bukan semata soal perlindungan, melainkan mekanisme tak langsung untuk memaksa keterlibatan terus-menerus.

Pengemudi tidak benar-benar bebas memilih waktu kerja; mereka harus selalu online agar tetap dianggap “layak”, demi menghindari penalti sistem. Di sinilah logika prekariat bekerja: status “mitra” yang seolah merdeka justru membuat mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai pekerja, sekaligus terjebak dalam siklus kerja tanpa jaminan, tanpa suara, dan tanpa waktu rehat yang sebenarnya. Prekariat, sebagai kelas yang bekerja terus-menerus tapi tetap tak aman, tak pasti, dan tak terlihat oleh sistem perlindungan formal yang seharusnya hadir di negara demokratis.

Kemarahan dan Solusi Prekariat

Di balik rutinitas yang tampak wajar, mengecek notifikasi pekerjaan sementara, memperbarui CV setiap minggu, atau mengisi survei daring berbayar untuk sekadar bertahan, disanalah tersembunyi empat kabut tebal yang menyelimuti kehidupan prekariat, yakni kemarahan, keterasingan, kecemasan, dan kehampaan makna.

Anger, karena melihat dunia menjanjikan meritokrasi, tapi menghukumnya karena terlalu berpendidikan untuk pekerjaan yang tersedia. Anomie, karena hidup seperti terombang-ambing dalam sistem yang tak memiliki aturan moral selain “bertahanlah semampumu”. Anxiety, karena satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan segalanya, pendapatan, tempat tinggal, bahkan izin tinggal. Dan akhirnya, alienation, bukan hanya terhadap pekerjaan yang tak bermakna, tapi terhadap diri sendiri yang terus merasa gagal menjadi “produktif”.

Dalam keadaan seperti itu, banyak dari mereka yang menyimpan dendam terhadap institusi, tetapi tidak tahu ke mana harus mengarahkan perlawanan. Seperti penumpang di stasiun transit yang tak kunjung menemukan kereta ke tujuan, mereka hidup dalam waktu yang menggantung, dalam kehidupan yang tidak pernah cukup mapan untuk dijalani, tapi terlalu sibuk untuk ditinggalkan.

Dari reruntuhan jaminan sosial yang lama, Standing tidak sekadar mengangkat serpihan luka; ia juga membentangkan satu kemungkinan politik yang nyaris tak tersentuh oleh wacana arus utama, pendapatan dasar universal.

Bukan sekadar subsidi atau bansos musiman, tetapi hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai warga dunia, terlepas dari status kerja, latar belakang, atau identitas. Bagi Standing, basic income adalah jawaban bagi kecemasan struktural yang menjadi makanan harian prekariat. Ia bukan hadiah, tapi fondasi yang memungkinkan martabat tumbuh.

Dengan itu, seseorang tak lagi harus memilih antara bekerja dalam kondisi eksploitatif atau kelaparan diam-diam. Lebih jauh, pendapatan dasar bukan sekadar alat redistribusi ekonomi, tapi sebuah pernyataan politik, bahwa manusia berhak hidup sebelum ia mampu menjual dirinya.

Dalam dunia yang memuja fleksibilitas tapi menolak kepastian, gagasan ini seperti oase di padang algoritma dan deregulasi, terdengar mustahil bagi mereka yang terjebak dalam logika lama, namun menjadi satu-satunya harapan yang rasional bagi mereka yang telah hidup terlalu lama dalam absurditas sistem.

Kelas Lama Dunia Baru

The Precariat hadir pada sebuah titik ketika banyak buku berbicara tentang “kelas menengah yang terjepit” atau “ekonomi gig” sebagai fenomena baru, namun sedikit yang mampu mengaitkannya sebagai transformasi mendalam atas struktur kelas itu sendiri.

Dibandingkan dengan karya-karya sezamannya, seperti The Globalization of Inequality (2015) karya François Bourguignon yang menyoroti disparitas ekonomi, atau Capital in the Twenty-First Century (2013) karya Thomas Piketty yang menekankan ketimpangan akumulasi kekayaan, Standing menawarkan sesuatu yang lebih bersifat antropologis, yaitu wajah sosial manusia yang berubah karena ketidakamanan struktural.

Jika Piketty berkutat pada kurva dan formula pajak warisan, Standing menaruh perhatiannya pada si pemuda magang yang tidak dibayar, si ibu tunggal yang berpindah dari aplikasi pengantar makanan ke survei daring demi membeli susu anaknya, atau migran kota yang terus-menerus “digeser” dari pusat ke pinggiran.

Namun, justru di sanalah letak celah buku ini: dalam upayanya membentuk satu “kelas baru”, Standing kadang tergelincir pada generalisasi yang terlalu mulus, seolah-olah semua pengalaman prekariat memiliki pola yang seragam, dan semua bentuk ketidakamanan berasal dari diagnosis ekonomi makro.

Standing juga kurang menggali bagaimana ras, gender, dan kolonialitas turut membentuk lanskap prekariat secara tak merata. Meski demikian, buku ini tetap menjadi sumbangan penting, bukan sebagai teori yang selesai, melainkan sebagai jendela, untuk melihat zaman kita bukan dari balik statistik, tapi dari denyut cemas manusia yang tak lagi punya tempat di antara kelas lama, tapi belum juga menemukan rumah dalam tatanan yang baru.