Technopoly, Cinta dan Ketakutan

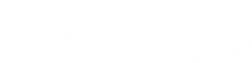

Judul: Technopoly: The Surrender of Culture to Technology

Penulis: Neil Postman

Penerbit: Vintage Books, sebuah divisi dari Random House, Inc.

Tebal: 240 halaman

Tahun Terbit: 1992 (edisi Vintage Books pertama terbit April 1993).

Neil Postman bukanlah penulis yang lahir dari semangat zaman, tetapi seorang pengamat keras kepala yang justru mempertanyakan semangat itu sendiri. Dalam dunia yang tergesa-gesa merayakan teknologi sebagai tonggak peradaban, Postman muncul dengan wajah penuh tanya, membongkar keyakinan umum melalui buku-bukunya yang bertonasi subversif namun tenang: Teaching as a Subversive Activity (1969), Amusing Ourselves to Death (1985), The Disappearance of Childhood (1982), hingga akhirnya Technopoly, sebuah naskah yang menyampaikan bukan sekadar gagasan, tetapi kegelisahan yang mendalam terhadap arah kebudayaan manusia modern.

Jika karya-karya sebelumnya menyerang televisi dan pendidikan sebagai representasi keruntuhan nalar publik, maka Technopoly adalah upacara penguburan yang lebih luas, yakni atas kebudayaan itu sendiri yang, kata Postman, telah menyerah total pada kuasa teknologi. Di titik inilah ia mengajukan dua watak yang saling berhadap-hadapan dalam menyambut teknologi: “Techno-philia” dan “Techno-phobia”.

Techno-philia, bagi Postman, adalah gejala zaman yang mendewakan teknologi, dengan semangat seperti kekasih yang memandang kekasihnya tanpa cela. Ia menyebut para pecinta teknologi ini sebagai “nabi bermata satu” yang hanya melihat manfaat, kecepatan, efisiensi, kepraktisan, tanpa bertanya pada harga sosial, makna eksistensial, atau luka epistemologis yang ditimbulkan.

Sebaliknya, Techno-phobia –yang acap disematkan pada Postman sendiri– adalah bentuk kehati-hatian, bahkan kekhawatiran, yang berakar bukan pada kebencian terhadap teknologi itu sendiri, tetapi pada ketulian budaya dalam meresponsnya.

Postman menyadari bahwa dirinya, seperti Raja Thamus dalam kisah Plato, bisa jadi keliru karena terlalu berat sebelah. Namun ia memilih menjadi suara minor yang mengingatkan, sebab, dalam riuh rendah euforia digital, suara semacam itulah yang kerap ditenggelamkan.

Awal Mula Kecemasan Teknologis

Dalam membuka Technopoly, Postman tidak memilih statistik atau data mutakhir sebagai landasan, melainkan sebuah mitos, kisah Raja Thamus dari dialog Phaedrus karya Plato. Di sinilah Postman menaruh seluruh bobot kritiknya: bahwa teknologi bukanlah sekadar alat, melainkan wahyu yang membentuk cara kita memahami dunia, dan bahwa dalam setiap penemuan, tersembunyi sebuah ideologi yang tak pernah datang dengan wajah polos (the innocent face).

Thamus, dalam versi Postman, bukan hanya raja Mesir Kuno, tapi cermin dari akal sehat budaya yang kini semakin langka. Saat dewa Theuth datang mempersembahkan tulisan sebagai anugerah bagi umat manusia, Thamus menjawab dengan kecurigaan. Ia melihat bahwa dengan tulisan, manusia mungkin mengingat lebih banyak hal, namun mereka juga akan melupakan bagaimana caranya mengingat. Mereka akan memperoleh informasi, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Pengetahuan akan menjadi semacam barang dagangan simbolik, bukan hasil permenungan batin.

Bagi Postman, legenda itu bukan sekadar dongeng kuno, melainkan arsip keinsafan yang kita abaikan, bahwa teknologi selalu menawarkan imbalan dengan satu tangan, dan mengambil diam-diam dengan tangan yang lain.

Di sinilah letak daya kejut Technopoly, membalik pandangan kita yang terlalu cepat menyambut teknologi dengan senyuman polos. Menyadarkan bahwa kita tidak sedang hidup di zaman teknologi, tapi dalam sebuah kebudayaan yang telah ditaklukkan oleh teknologi, di mana nilai, institusi, bahkan bahasa tunduk pada logika teknis, bukan pada pertimbangan etis atau kemanusiaan.

Dari kisah Thamus itulah Postman mengembangkan istilah kunci bukunya: “Technopoly”. Sebuah istilah yang tidak sekadar menunjuk pada masyarakat yang menggunakan banyak teknologi, tapi pada budaya yang telah menyerahkan otoritas moral, epistemologis, dan sosial kepada logika teknis.

Ini bukan teknokrasi, di mana teknologi masih menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan eksternal; Technopoly lebih menyeramkan, di sinilah teknologi menjadi tujuan itu sendiri, menentukan nilai, menggantikan norma, dan menafsirkan realitas.

Dalam kerangka ini, Technopoly bukan sekadar kondisi, tetapi sebuah ordo baru, semacam sistem kepercayaan tanpa doa, agama tanpa kitab suci, dan kekuasaan tanpa perwakilan. Di bawah kekuasaan Technopoly, pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti “Apakah ini baik?” digantikan oleh “Apakah ini efisien?” Pertanyaan etis “Untuk siapa ini berguna?” dikerdilkan menjadi “Apakah ini bisa dilakukan?”

Postman tidak menyusun tesis ini sebagai nostalgia reaksioner terhadap zaman sebelum mesin. Ia tahu bahwa kita tidak bisa kembali ke Abad Pertengahan. Yang ia lakukan adalah membaca tanda-tanda zaman, mendekati kebudayaan bukan hanya melalui ritualnya, tapi lewat bahasa yang diam-diam mengatur kehidupan sehari-hari.

Dalam dunia Technopoly, misalnya, angka dan data bukan lagi alat bantu, tapi menjadi penentu nilai manusia. Tes IQ, rating, metrik performa, ranking institusi, semuanya memunculkan ilusi objektivitas, sekaligus memusnahkan nuansa-nuansa halus dalam makna seperti “kecerdasan”, “keadilan”, bahkan “kebahagiaan”.

Ketika Mesin Menentukan

Dalam ekosistem Technopoly, pengetahuan tak lagi lahir dari pengalaman hidup, kebijaksanaan turun-temurun, atau refleksi moral, kini dimonopoli oleh mereka yang menguasai sistem dan algoritma. Postman menyebutnya sebagai monopoli pengetahuan, yaitu saat segelintir elite teknis –programmer, analis data, birokrat informasi– memiliki otoritas epistemik yang tak tertandingi, bukan karena kebijaksanaan mereka, tapi karena mereka memegang kode-kode dunia baru. Dalam dunia semacam ini, siapa yang tahu cara membaca data lebih berkuasa dari siapa pun yang mengenal manusia.

Ini adalah kasta baru dalam sejarah peradaban: bukan lagi kaum imam, bukan kaum bangsawan, tapi kaum teknokrat, yang bahasa dan simbolnya begitu asing bagi rakyat namun dipercaya seolah berasal dari hukum alam.

Postman menyindir ini dengan lembut namun tajam, karena dalam Technopoly, kita bahkan tidak sadar bahwa ada yang sedang hilang. Kita merasa tercerahkan oleh grafik, tabel, dan dashboard, padahal mungkin kita hanya disuguhkan estetika kepastian yang mematikan nalar.

Ironinya, seperti ditunjukkan Postman melalui metafora sang Raja Thamus, adalah bahwa yang kalah justru seringkali paling antusias menyambut teknologi yang mengalahkan mereka. Para guru menyambut komputer ke dalam kelas, tak sadar bahwa perangkat itu mengikis otoritas mereka. Para warga sipil mengagumi kecanggihan alat militer dan sistem pengawasan, tak sadar bahwa itu mengikis kebebasan mereka sendiri. Di sinilah letak tragedi modernitas kita: bahwa rasa kagum telah menggantikan rasa waspada.

Salah satu tudingan paling tajam Postman adalah bahwa teknologi mengganti isi kebudayaan tanpa mengganti bahasanya. Kita masih bicara soal “pendidikan”, “pengetahuan”, “kebenaran”, “demokrasi”, bahkan “kemanusiaan”, namun semua kata itu kini berarti lain.

Technopoly adalah rezim di mana kata lama bertahan, tetapi maknanya disusupi oleh logika baru. Seperti kata Postman, setelah komputer hadir, “semuanya tampak seperti data”; setelah kamera hadir, “segala hal terlihat seperti gambar.” Inilah bentuk kolonialisme baru: bukan merebut tanah atau sumber daya, tetapi merebut makna.

Jika kebudayaan dapat ditafsirkan sebagai “jaringan makna yang ditenun manusia dan kemudian ia sendiri terjerat di dalamnya.” Postman menambahkan simpul baru pada jaring itu, bahwa teknologi bukan hanya benang, melainkan penenunnya. Tak sekadar menyediakan sarana berpikir, tetapi menentukan cara kita berpikir, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya. Di sinilah Technopoly beroperasi paling efektif: bukan dengan represi, tetapi dengan redefinisi diam-diam.

Apa makna “kecerdasan” ketika manusia dinilai berdasarkan skor kuantitatif yang dingin? Apa makna “pendidikan” ketika belajar berarti mengoperasikan sistem, bukan memahami kehidupan? Apa makna “kebenaran” ketika validitasnya diukur bukan dari konsistensi argumen, tapi dari jumlah klik dan retweet? Postman tidak menawarkan jawaban mudah, sebaliknya, memaksa kita melihat bahwa realitas modern bukan hanya berubah bentuk, tetapi juga berubah isi, dan teknologi telah menjadi penyunting besar yang menulis ulang kamus budaya kita tanpa pemberitahuan.

Hidup Dengan Ritual Digital

Postman menyebut perubahan teknologi sebagai sesuatu yang bersifat ekologis, bukan aditif atau linier. Ia tidak datang seperti furnitur baru dalam rumah yang lama, melainkan mengganti keseluruhan bentuk rumah itu sendiri, menggeser pondasi, meruntuhkan sekat-sekat, dan membangun ulang relasi antar ruang. Seperti jika seekor ulat ditambahkan ke dalam ekosistem yang rapuh, bukan hanya jumlah serangga yang bertambah, tetapi rantai makanan terguncang, populasi burung bergeser, bahkan pola pertumbuhan tanaman ikut berubah. Begitulah cara kerja teknologi dalam budaya.

Ini adalah pernyataan yang tampak sederhana, namun mengandung daya ledak besar, bahwa kita tidak hidup di “masyarakat lama + komputer”, atau “pendidikan lama + internet”, tetapi dalam masyarakat yang seluruh strukturnya telah dibentuk ulang oleh keberadaan alat-alat baru itu. Tidak sekadar menghadapi perubahan teknis, tetapi pergeseran makna mendalam yang menyusun simbol, institusi, dan interaksi sehari-hari.

Contohnya konkret dan menyentuh: sekolah bukan lagi lembaga pembentukan karakter, tetapi platform untuk literasi digital. Tempat ibadah bukan lagi ruang sakral, tetapi saluran siaran langsung di media sosial. Bahkan politik, yang dulunya medan debat ideologis, kini berubah menjadi teater algoritmik yang tunduk pada klik, visual, dan statistik impresi. Teknologi mengubah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga struktur komunitas, urutan nilai, dan bahkan bentuk kesadaran.

Dan karena perubahan ini berlangsung diam-diam, bertahap, dan menggiurkan, kita sering tidak sadar bahwa kita telah menjadi warga dalam ekosistem baru –Technopoly– yang tidak kita pilih secara sadar, namun kita masuki dengan penuh harap, seperti orang yang masuk surga sambil membawa gawai.

Di titik ini, Technopoly tak lagi sekadar buku tentang teknologi, melainkan sebuah risalah kultural-politik tentang kehancuran kebebasan yang tak terasa. Postman tidak berbicara seperti ideolog, apalagi seperti nabi muram, tetapi lebih seperti seorang antropolog yang menyusuri reruntuhan kota modern, mencari sisa-sisa makna dalam bangunan yang telah direkonstruksi ulang oleh algoritma, kamera, dan kode-kode digital.

Dalam dunia yang sepintas terlihat lebih terbuka, ia justru menunjukkan bahwa kebebasan kini lebih rapuh, karena tidak lagi diserang dari luar, melainkan dikaburkan dari dalam oleh kilauan efisiensi dan kenyamanan.

Teknologi, kata Postman, telah membentuk ruang publik bukan sebagai arena deliberasi, melainkan sebagai pasar suara dan citra, di mana wacana digantikan oleh impresi, dan pemikiran diganti dengan performa.

Demokrasi bukan lagi ditentukan oleh kemampuan berdialog, tetapi oleh bagaimana seorang politisi tampil di layar atau viral di media sosial. Dalam Technopoly, kewarganegaraan dibentuk bukan oleh pendidikan sipil, tetapi oleh exposure digital. Kita memilih bukan berdasarkan pemahaman, melainkan berdasarkan visual yang disukai.

Ironisnya, Postman tidak menolak teknologi secara mutlak. Tidak menyuruh kita membakar komputer atau memutus jaringan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa yang hilang adalah kapasitas budaya untuk memberi makna dan batas terhadap teknologi.

Di titik ini kita diajak untuk membaca ritual sebagai cara masyarakat mengatur ketegangan antara chaos dan cosmos (keteraturan), Postman melihat bahwa teknologi modern telah menghapus ritual reflektif itu. Kita tidak lagi bertanya: “Untuk apa teknologi ini?”, tetapi hanya: “Seberapa cepat bisa dipakai?”

Dan ketika pertanyaan semacam itu hilang dari perbendaharaan publik, kita bukan sekadar kehilangan perangkat kritik, kita kehilangan fondasi peradaban.

Wakefulness di Era Digital

Sebagai pemikir yang tumbuh di era ledakan media massa Amerika –di antara televisi, perang Vietnam, iklan Coca-Cola, dan retorika pasca-industrial– Neil Postman berdiri di luar arus dominan zamannya. Ketika banyak intelektual terpesona oleh cybernetic utopia, seperti yang digagas para teknofil dari MIT Media Lab atau para perancang Silicon Valley, Postman justru memilih menjadi outsider moral, layaknya Socrates yang mengganggu kenyamanan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan. Di tengah euforia teknologi informasi dan pasar bebas pengetahuan, ia menolak untuk ikut merayakan. Ia lebih memilih mengingatkan kita bahwa ketika masyarakat berhenti mengajukan pertanyaan tentang makna, maka teknologi bukan lagi alat, tetapi takdir.

Namun demikian, Technopoly bukanlah teks yang bebas dari kritik. Ada kalanya Postman tampak terlalu pesimistis, seolah-olah setiap kemajuan teknologi pasti berujung pada kehilangan nilai. Cenderung mengidealkan masa lalu –zaman lisan, zaman cetak– tanpa cukup memberi ruang bagi kemungkinan bahwa teknologi juga dapat ditundukkan melalui kreativitas budaya, melalui adaptasi kritis, atau melalui etika penggunaan yang berakar pada kesadaran kolektif. Ia juga jarang menyinggung bagaimana komunitas non-Barat, atau kelompok pinggiran, justru bisa menggunakan teknologi sebagai sarana perlawanan dan pembebasan.

Meski begitu, dalam lanskap pemikiran kontemporer yang sering kali terlalu terpukau oleh inovasi, Technopoly tetap menjadi bacaan yang genting dan mendesak. Ia adalah semacam peta spiritual bagi masyarakat yang telah kehilangan orientasi moral di tengah hutan kabel dan jaringan nirkabel.

Postman tidak memberi jalan keluar teknis –karena memang bukan itu yang ia tawarkan– melainkan kesadaran kultural, sejenis wakefulness yang mengajak kita berhenti sejenak sebelum menekan tombol berikutnya. “Sebab dalam dunia yang terus bergerak, berhenti adalah bentuk paling sederhana dari perlawanan” – dikutip dari salah satu esai scholariumlp3es.com yang berjudul Filsafat Kaum Rebahan.