The Prince, Dikutuk Sekaligus Dikutip

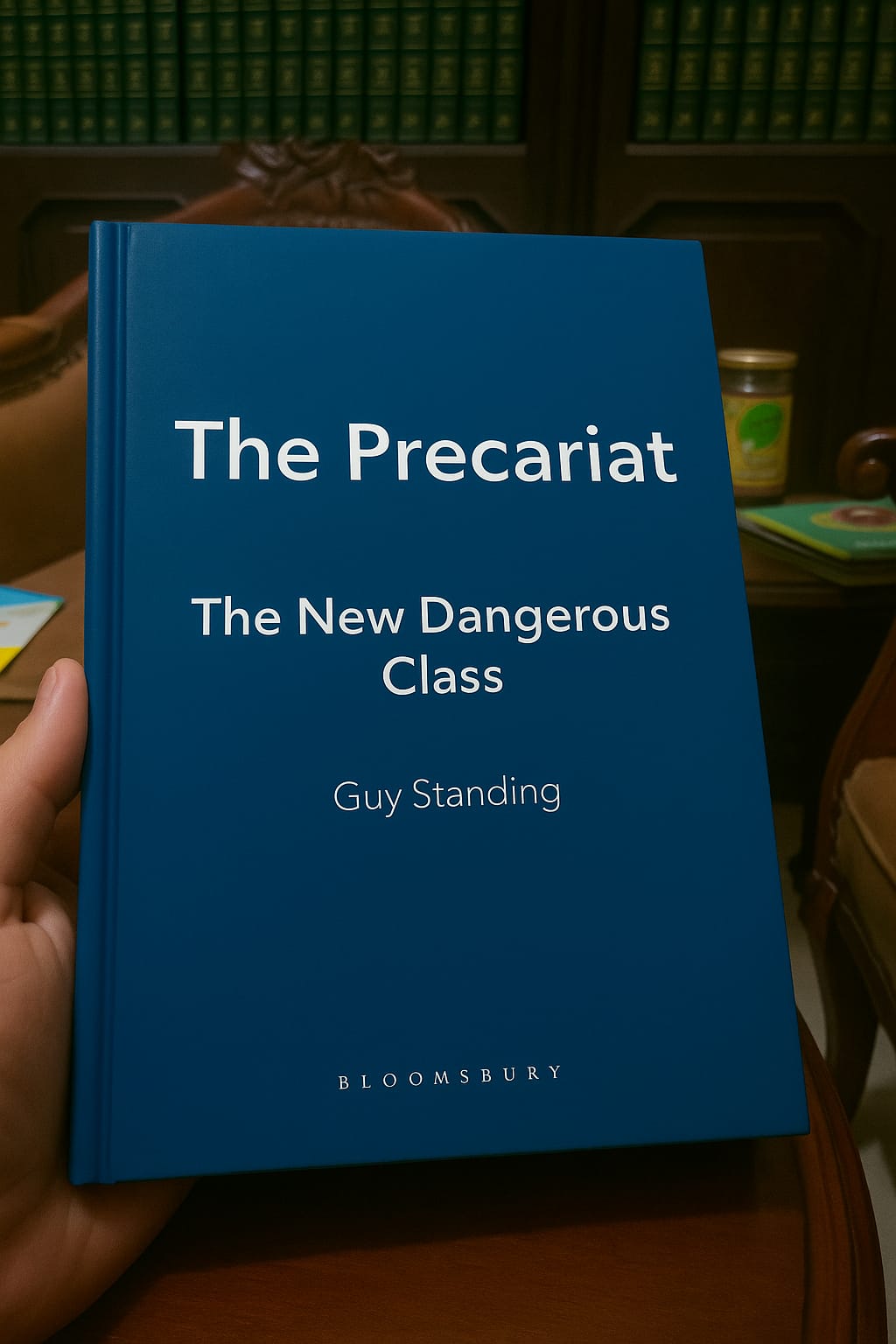

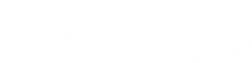

Judul: Sang Penguasa (The Prince/Il Principe)

Penulis: Niccolò Machiavelli

Penerbit: Gramedia (Terjemahan dari edisi L.A Burt (ed.), Oxford, 1891)

Tebal: 128 halaman

Tahun Terbit: 1987

Di dunia pemikiran politik, The Prince karya Niccolò Machiavelli tampil bak pusaka tua yang sekaligus menakutkan dan menggoda. Ia adalah kitab yang dikutuk sekaligus dikutip, sebagaimana sebuah jimat kuno yang dipercayai membawa kekuatan namun juga kutukan. Para penguasa mencurigainya sebagai biang keladi tirani, sementara para ilmuwan dan pembaharu senyap-senyap mencupliknya sebagai panduan membaca kekuasaan apa adanya, tanpa ilusi moral.

Di perpustakaan para diktator maupun demokrasi liberal, judulnya sering hadir, disimpan rapi di rak belakang: bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dibuka di saat-saat genting. Seperti teks-teks suci yang dibacakan kala bencana datang, The Prince bukan dibaca untuk mencari kebajikan, melainkan untuk memahami watak kelam dunia yang tak mau berubah oleh sekadar doa.

Machiavelli menulis bukan untuk Tuhan, bukan pula untuk rakyat, melainkan untuk sang pangeran, figur yang berdiri di tengah badai realitas politik yang selalu berubah, selalu brutal, dan selalu menuntut keputusan, bukan kebaikan.

Tentu kita bisa memulainya dari kutipan yang terkenal: “Lebih aman menjadi ditakuti daripada dicintai.” Namun membaca Machiavelli sebagai pelukis kekejaman belaka adalah sebuah penyempitan, bahkan mungkin salah paham yang paling bertahan dalam sejarah intelektual Barat. Bukan karena ia membenci moral, tapi karena ia tahu bahwa moral sering tak cukup untuk mengelola kekuasaan.

Di sinilah The Prince –yang dalam terjemahan Indonesia diberi judul Sang Penguasa oleh Penerbit Gramedia– menjadi buku yang tidak hanya penting, tetapi juga menyakitkan: ia menyodorkan cermin yang jujur pada politik, ketika yang lain masih sibuk menempelkan topeng

Infografis Apa Beda Kaisar dan Perompak (Foto: Instagram @hermaneuta x @scholariumco)

Proposal Kekuasaan

Machiavelli menulis The Prince bukan dari kursi empuk seorang penguasa, tapi dari jarak seorang yang tersingkir. Ia bukan bangsawan, bukan jenderal, bukan orang kaya. Ia pegawai republik yang kalah.

Setelah Republik Florence tumbang dan keluarga Medici kembali berkuasa, Machiavelli dicopot dari jabatannya, dipenjara, bahkan disiksa. Dari pinggiran itulah ia menulis. Sebuah surat pengabdian yang getir, ditujukan kepada Lorenzo de Medici, dengan harapan akan dipanggil kembali ke lingkaran kekuasaan.

Maka The Prince juga bisa dibaca sebagai surat lamaran politik paling jujur dan paling berbahaya yang pernah ditulis manusia. Di sinilah letak paradoksnya: untuk bisa kembali ke pusat kekuasaan, Machiavelli justru menulis buku yang membongkar tabiat kekuasaan hingga ke tulang-belulangnya.

Tapi jangan buru-buru menuduhnya sebagai pengkhianat moral. Machiavelli menuliskan cara menjadi penguasa bukan karena ia mendukung semua isinya, melainkan karena ia percaya dunia politik lebih sering diatur oleh rasa takut ketimbang kasih, oleh senjata ketimbang doa.

Politik, bagi Machiavelli, adalah tanah yang gersang dari ilusi. Dan seorang penulis politik yang baik, pikirnya, bukanlah nabi, tetapi insinyur, memahami realitas, bukan menenangkannya dengan harapan.

Infografis Lonceng Kematian (Foto: Instagram @scholariumco)

Cakap Mengendalikan Nasib

Dua kata kunci Machiavelli –virtù dan fortuna– beresonansi bukan hanya dalam politik Italia abad ke-16, tetapi juga dalam denyut sejarah kekuasaan di berbagai zaman. Virtù, yang sering keliru diterjemahkan sebagai “kebajikan”, sesungguhnya lebih dekat maknanya pada keberanian, kelicikan, kecakapan, dan kegagahan seorang pemimpin dalam mengatur nasibnya. Ini adalah etika gladiator, bukan imam.

Sementara fortuna adalah simbol dari nasib, keberuntungan, kadang juga bencana. Digambarkan Machiavelli sebagai perempuan liar yang hanya bisa ditundukkan oleh lelaki yang agresif. Maka, dalam dunia Machiavelli, kekuasaan tidak diberikan, ia direnggut. Bukan dengan doa, melainkan dengan keberanian memegang nasib seperti orang yang memegang air bah, tak ada waktu untuk bernegosiasi dengan arus, yang ada hanyalah mengendalikannya atau dihanyutkan.

Di sini kita melihat bagaimana Machiavelli bukan sedang menyerukan kekejaman demi kekejaman, melainkan menyadarkan pembacanya bahwa politik bukanlah taman bagi moralitas, melainkan medan bagi kelangsungan.

Maka jika seorang pangeran harus memilih antara dicintai atau ditakuti, ia mesti memilih yang kedua. Bukan karena ia benci cinta, tetapi karena cinta adalah sesuatu yang diberikan orang lain, dan karenanya mudah hilang. Sedangkan ketakutan bisa dikelola, dimanfaatkan, dikontrol. Dunia Machiavelli bukan dunia ideal, melainkan dunia sebagaimana adanya.

Buku The Prince memang ditulis untuk Lorenzo de Medici, tetapi sebetulnya ia bisa dibaca oleh siapa saja yang merasa sedang atau ingin menjadi penguasa. Bahkan, di negeri ini, tak sedikit pangeran yang tak membaca Machiavelli tapi hidup dengan ajarannya.

Mereka muncul dari dinasti yang dibungkus dengan demokrasi, tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan ayahnya, dan menapak takhta bukan lewat prestasi, melainkan melalui prosedur yang penuh keistimewaan.

Mereka dipoles dengan wacana “anak muda”, “energi baru”, atau “simbol keberlanjutan”, tetapi sejatinya adalah proyek pewarisan kekuasaan dalam bentuk yang paling terang-terangan. Ketika akhirnya sang pangeran itu dilantik, bukan sebagai hasil dari kemenangan bersih, melainkan dari kemenangan yang dibayangi kontroversi hukum, netralitas yang dibajak, dan etika yang dikorbankan, maka sesungguhnya kita sedang melihat The Prince hidup kembali, bukan sebagai teks, melainkan sebagai tata kelola politik.

Yang menarik, sebagaimana nasihat Machiavelli, sang pangeran modern ini pun mesti siap menghadapi fortuna –yakni nasib yang berubah– seperti gelombang protes, gugatan legal, hingga upaya pelengseran yang dilandasi rasa bahwa kekuasaan yang diraih bukan hasil pertandingan, melainkan hasil pengaturan.

Dalam kondisi seperti ini, Machiavelli tidak akan menyarankan sang pangeran bersikap defensif. Sebaliknya, ia akan menyarankan: “Serang lebih dulu, sebelum diserang.” Karena dalam logika virtù, mempertahankan kekuasaan adalah tugas yang lebih sulit ketimbang merebutnya. Dan musuh yang paling berbahaya, seperti yang dicatat Machiavelli, bukanlah yang dari luar istana, melainkan yang tahu pintu belakangnya.

Di bab-bab yang lebih dalam dari The Prince, Machiavelli memperlihatkan betapa pentingnya pencitraan. Ia tidak berkata bahwa penguasa harus baik hati, ia hanya menyarankan penguasa untuk terlihat baik hati. Kebaikan, dalam logika Machiavelli, hanyalah alat, bukan prinsip. Kejujuran bisa dikesampingkan jika menimbulkan bahaya. Kesetiaan bisa dinegosiasikan jika kekuasaan terancam. Yang tak boleh dikorbankan hanyalah kelangsungan tahta.

Machiavelli, dengan jujur tapi sinis, menyarankan: “Jangan bertanya apakah tindakan itu baik atau buruk, tanyakan apakah itu efektif.” Dan mungkin inilah yang membuat The Prince terasa begitu relevan di masa ketika etika menjadi ornamen, bukan fondasi.

Di negeri ini, seorang pangeran bisa tampil sebagai anak muda bersahaja di siang hari, lalu menjadi pewaris kekuasaan di malam hari. Ia bisa menyebut diri sebagai bagian dari perubahan, padahal berdiri di atas jembatan kekuasaan lama. Dan publik, yang kelelahan, hanya bisa memilih: menjadi sinis, atau menjadi sinis sambil tertawa.

Lawan Bukan Musuh

Meminjam kacamata Chantal Mouffe, bahwa realpolitik Machiavelli bukan sekadar soal strategi kekuasaan semata, melainkan pembukaan ruang bagi politik sebagai medan konflik yang tak terelakkan. Mouffe, dalam bukunya The Democratic Paradox (2000) dan Agonistics: Thinking The World Politically (2013), menekankan pentingnya dimensi agonistik politik, dimana perbedaan dan antagonisme bukan untuk dihapuskan, melainkan diartikulasikan secara demokratis sebagai ‘lawan’ (adversaries), bukan ‘musuh’ (enemies) yang harus dilenyapkan.

Machiavelli, bagi Mouffe, adalah pelopor pemikiran politik yang menyadari bahwa konflik dan kekerasan adalah bagian inheren dari kekuasaan, dan menolak ilusi harmoni absolut yang ditawarkan oleh liberalisme klasik.

Realpolitik Machiavelli, dengan demikian, mengajarkan kita bahwa politik adalah seni mengelola antagonisme yang tak bisa dihilangkan, melainkan harus dijalankan dalam kerangka demokrasi agonistik yang memungkinkan keberlangsungan pluralitas dan perbedaan pendapat.

Konsep ‘hegemoni’ yang juga diusung Mouffe (dengan pengaruh Gramsci) menegaskan bahwa kekuasaan adalah hasil konsensus yang selalu rapuh, bergantung pada pertarungan dan negosiasi terus-menerus.

Maka, politik Machiavellian dalam perspektif Mouffe bukan hanya soal dominasi dan manipulasi, melainkan tentang pengakuan terhadap konflik sebagai elemen struktural yang memaksa pelaku politik untuk terus membangun ‘front’ dan ‘koalisi’ demi mempertahankan kekuasaan mereka secara demokratis.

Dengan demikian, Machiavelli bukan sekadar “guru kejahatan”, tapi sesungguhnya adalah pelopor realisme politik yang membongkar mitos politik tanpa konflik dan mengajarkan bahwa keberlangsungan politik demokratis bergantung pada pengelolaan antagonisme yang jujur dan terbuka.

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemahaman atas politik Machiavellian yang dikontekstualkan lewat lensa Mouffe sangat relevan. Politik bukanlah arena yang bersih dari konflik atau antagonisme; justru sebaliknya, politik adalah medan pertempuran yang selalu terbuka antara berbagai kekuatan yang berusaha merebut hegemoni.

Ketika sosok yang dipersepsikan sebagai “sang pangeran” menghadapi upaya pelengseran dari kelompok yang menganggapnya hasil rekayasa politik dan kecurangan, kita melihat manifestasi nyata dari politik agonistik tersebut. Kekuatan-kekuatan yang bersaing bukan sekadar musuh yang harus dihancurkan, melainkan adversaries yang eksistensinya memperkuat dinamika politik itu sendiri.

Pengelolaan konflik ini, sebagaimana disarankan oleh Mouffe, tidak dapat diselesaikan melalui penolakan terhadap perbedaan atau upaya mendiamkan oposisi, melainkan dengan membingkai ulang antagonisme menjadi perdebatan politik yang produktif dan sah dalam kerangka demokrasi.

Ironisnya, ketika politik justru dibelenggu oleh narasi-narasi delegitimasi dan politik identitas yang menyudutkan lawan politik sebagai musuh yang harus dimusnahkan, demokrasi menjadi terancam oleh kehampaan agonistik dan meluncur ke arah politik pasca-kebenaran dan otoritarianisme terselubung.

Oleh karena itu, kajian Machiavelli yang diinterpretasi oleh Mouffe mengingatkan kita bahwa politik yang sehat adalah politik yang mengakui dan mengelola konflik tanpa menghilangkan ruang untuk perbedaan, bukan politik yang menegasikan keberagaman sebagai ancaman.

Dalam pusaran politik Indonesia, pelajaran ini penting agar praktik demokrasi tidak hanya menjadi sandiwara kekuasaan, melainkan arena perdebatan kritis yang mampu menyerap dan merespon pluralitas masyarakat.

The Prince, Panggilan Kesadaran Politik

Melihat ke depan, warisan Machiavelli membuka ruang bagi refleksi kritis terhadap peran kita sebagai warga negara dalam menghadapi politik kontemporer. Jika kekuasaan adalah medan yang tak pernah kosong dari perjuangan, maka sikap apatis atau ketidakpedulian sesungguhnya memberi kemenangan mudah bagi mereka yang piawai memainkan seni kekuasaan.

Maka, membaca The Prince bukan hanya soal memahami mekanisme kekuasaan, lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk mengenali posisi kita di dalamnya: sebagai aktor, pengamat, maupun korban.

Dalam konteks demokrasi yang masih rapuh dan penuh ketidakpastian, Machiavelli menantang kita untuk bertanya: Bagaimana kita mengelola virtù kita sendiri, bukan sekadar menyerahkan nasib pada fortuna? Bagaimana kita dapat mengubah panggung politik yang gersang menjadi arena di mana pertarungan kekuasaan sekaligus perdebatan nilai berjalan beriringan, tanpa mengorbankan keberlanjutan bersama?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan The Prince bukan hanya buku sejarah politik Italia abad ke-16, melainkan teks hidup yang terus menuntut tafsir dan aksi nyata dalam setiap zaman.